BtoBビジネスを成功に導く上で、「ホットリード」の存在は欠かせません。しかし、その定義は企業によって様々であり、マーケティング部門と営業部門の間で認識がずれているケースも少なくありません。まずは、ホットリードの基本的な定義と、なぜ今その重要性が高まっているのかを理解しましょう。

ホットリードとは?BtoBビジネスにおける重要性

ホットリードの定義と、その重要性

ホットリードとは、自社の製品やサービスに対する関心が非常に高く、購買意欲が顕在化している見込み顧客(リード)を指します。言い換えれば、「今すぐ客」に最も近い存在です。

マーケティング部門が「ホットリード」と判断したリードを営業部門に引き渡すことで、営業担当者は確度の高い商談に集中でき、成約率の向上が期待できます。この連携をスムーズに行うためには、両部門で「どのような状態のリードをホットリードとするか」という明確な基準を共有しておくことが極めて重要になります。

ウォームリード、コールドリードとの違い

リードは、購買意欲の高さによって「ホット」「ウォーム」「コールド」の3つに分類されます。それぞれの違いを理解し、顧客の状態に合わせたアプローチを行うことが重要です。

MQL、SQLとの関係性

ホットリードと関連する用語に「MQL」と「SQL」があります。これらは、マーケティングと営業の連携プロセスにおけるリードのステータスを示す重要な指標です。

- MQL (Marketing Qualified Lead):マーケティング活動によって創出されたリードのうち、特定の条件(スコアリングの基準達成、資料ダウンロードなど)を満たし、「マーケティング部門が有望だと判断したリード」。ウォームリードからホットリードへの移行段階と重なることが多いです。

- SQL (Sales Qualified Lead):MQLの中から、インサイドセールスや営業担当者が実際にアプローチし、「営業が案件化可能だと判断したリード」。ホットリードの中でも、特に確度が高いと認定されたリードがSQLとなります。

リード育成の一般的な流れ:コールドリード → MQL → SQL (ホットリード) → 商談・成約

このように各フェーズを定義することで、部門間の連携がよりスムーズになります。

なぜ今、BtoBでホットリードの定義が重要なのか?

近年、BtoBビジネスにおいてホットリードの定義が重要視される背景には、以下の2つの理由があります。

営業リソースの最適化

少子高齢化による労働人口の減少に伴い、多くの企業で営業リソースは限られています。全てのリードに同じようにアプローチしていては、時間とコストが無駄になってしまいます。

ホットリードを明確に定義し、優先的にアプローチすることで、営業活動を効率化し、生産性を最大化できます。

マーケティング活動のROI向上

MA(マーケティングオートメーション)などのツールが普及し、データに基づいたマーケティング活動が主流となっています。ホットリードの定義は、マーケティング施策の成果を測る重要な指標(KPI)となります。

定義を明確にすることで、どのような施策がホットリードの創出に繋がったのかを分析し、ROI(投資対効果)の高い施策にリソースを集中させることができます。

【実践】自社独自のホットリードを定義する3つのステップ

では、具体的にどのようにして自社におけるホットリードを定義すればよいのでしょうか。ここでは、実践的な3つのステップをご紹介します。

ステップ1:営業とマーケティング部門で共通認識を作る

最も重要なのが、営業部門とマーケティング部門の連携です。マーケティング部門が「ホットリードだ」と考えて引き渡したリードが、営業部門にとっては「まだ温度感が低い」と判断されてしまうケースは少なくありません。

このような認識の齟齬を防ぐため、まずは両部門の担当者が集まり、過去の成功事例や失敗事例を基に「ホットリードの理想像」を具体的に描くことが、最初のステップです。

ステップ2:BANT条件など、定性的な基準を設定する

次に、顧客の属性や状況といった「定性的な情報」を基準に加えます。BtoB営業でよく用いられるフレームワークが「BANT条件」です。

- Budget(予算):製品・サービスを導入するための予算が確保されているか?

- Authority(決裁権):導入の決定権を持っているか?

- Needs(必要性):自社の製品・サービスが、顧客の課題解決に必要だと認識されているか?

- Timeframe(導入時期):具体的な導入時期が決まっているか?

これらの情報を、問い合わせフォームの項目に加えたり、インサイドセールスがヒアリングしたりすることで把握します。

ステップ3:MAを活用したスコアリングで定量的な基準を設ける

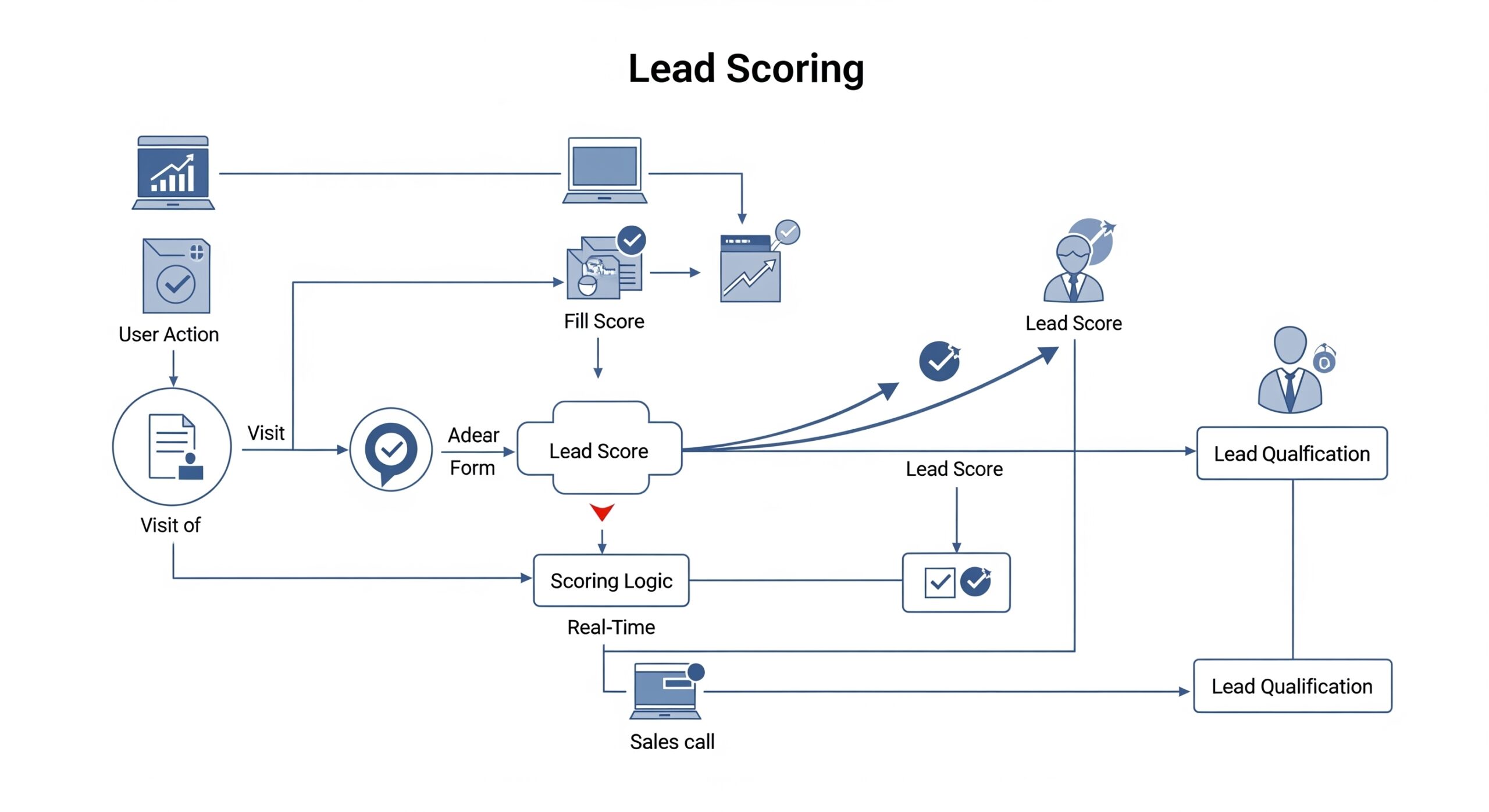

最後に、MA(マーケティングオートメーション)ツールを活用し、「定量的な基準」を設定します。これが「スコアリング」です。

スコアリングとは、リードの行動(ビヘイビア)や属性(アトリビュート)に対して点数を付け、その合計点によってリードの購買意欲を可視化する仕組みです。「合計スコアが100点に達したらMQLとみなし、インサイドセールスに通知する」といったルールを設定します。

ホットリードを創出・育成する具体的な方法

ホットリードは、待っているだけでは生まれません。コールドリードやウォームリードの状態から、適切なアプローチによって「育てる」意識が重要です。

インサイドセールスによるアプローチ

スコアリングによって購買意欲の高まりが検知されたリードに対し、インサイドセールスが電話やメールでタイムリーにアプローチします。顧客の行動履歴に基づいた仮説検証型のコミュニケーションで、具体的なニーズを引き出し、商談へと繋げます。

オウンドメディアでのコンテンツ発信

自社のブログやWebサイトで、課題解決ノウハウや導入事例などの有益なコンテンツを発信し続けることで、リードとの継続的な関係を構築し、興味・関心を育成します。

ウェビナー・セミナーの開催

特定のテーマについて深く解説するウェビナーやセミナーは、多くの見込み顧客を一度に集め、その熱量を高めるのに効果的な手法です。参加後のアンケートや個別相談会への誘導により、ホットリードを効率的に見つけ出します。

ホワイトペーパーの活用

専門性の高いホワイトペーパーは、質の高いリード情報を獲得するための強力なフックとなります。ダウンロードという行動自体が、そのテーマへの強い関心を示すため、スコアリングにおいても重要な指標となります。

【応用編】インテントデータの活用

近年、より精度高くホットリードを発見する手法として「インテントデータ」の活用が注目されています。インテントデータとは、特定の企業や個人が「何に興味・関心を持っているか」を示す行動データです。

自社サイト内での行動だけでなく、外部のメディアやWebサイトでの行動(例:競合製品のレビューサイトを閲覧、特定のキーワードで頻繁に検索)を分析することで、まだ自社と接点のない潜在顧客のニーズを早期に察知し、アプローチすることが可能になります。

ホットリードの定義・育成を成功させるためのポイントと注意点

継続的に成果を出し続けるためには、以下のポイントを意識し、よくある失敗を避けることが重要です。

ポイント1:データを収集・分析する基盤を整える

MA、SFA(営業支援システム)、CRM(顧客関係管理)といったツールを連携させ、顧客データを一元的に管理・分析できる基盤を整えることが成功の前提です。

ポイント2:定義を定期的に見直し、改善サイクルを回す

市場や顧客の変化に合わせて、設定した基準やスコアリングのルールを定期的に見直す必要があります。営業部門からのフィードバックを基にPDCAサイクルを回し、精度を継続的に高めていきましょう。

ポイント3:営業部門とのスムーズな連携体制を構築する

リードの引き渡しルールや、結果のフィードバック体制を仕組み化することが不可欠です。情報共有のループが、部門間の連携を強化し、組織全体の成果を最大化します。

注意点:よくある3つの失敗例

- 完璧なスコアリングを求めすぎる:最初から完璧なルールを作るのは不可能です。まずはシンプルなルールで開始し、データを見ながら改善を重ねていくことが重要です。

- スコアだけで判断してしまう:スコアはあくまで指標の一つです。スコアが高くてもタイミングが合わない、逆にスコアは低くても決裁権者である、といったケースは多々あります。定性的な情報も加味して総合的に判断しましょう。

- マーケティング部門に丸投げする:ホットリードの創出は、全社で取り組むべき課題です。営業部門は積極的にフィードバックを行い、経営層は両部門の連携を支援する文化を醸成することが成功のカギとなります。

まとめ

本記事では、BtoBビジネスにおけるホットリードの定義から、MAやインテントデータを活用した具体的な基準設定、創出・育成の方法、そして成功のポイントまでを網羅的に解説しました。

ホットリードを明確に定義し、組織的に創出・育成する仕組みを構築することは、営業効率やマーケティングROIを向上させ、企業の持続的な成長を支える重要な経営課題です。

まずは、自社の営業部門とマーケティング部門が向き合い、「自社にとってのホットリードとは何か」を議論することから始めてみてはいかがでしょうか。この記事が、その第一歩を踏み出す一助となれば幸いです。