BtoBビジネスにおいて、営業の生産性向上は永遠のテーマです。その解決策として、今「インサイドセールス」の立ち上げに注目が集まっています。しかし、何から手をつければ良いのか、どのような課題があるのか、不安を感じる方も少なくないでしょう。

本記事では、BtoB企業がインサイドセールスの立ち上げを成功させるための具体的な5つのステップを、事例や直面しがちな課題と合わせて徹底解説します。この記事を読めば、自社の状況に合わせた最適な立ち上げプランを描けるようになります。

なぜ今、BtoBでインサイドセールスの立ち上げが求められるのか

インサイドセールスの重要性が高まっている背景には、市場と顧客行動の大きな変化があります。従来の営業手法だけでは、もはや競争優位性を保つことが難しくなっています。

変化する市場と顧客の購買行動

インターネットの普及により、顧客は営業担当者様と会う前に、WebサイトやSNS、比較サイトなどで自ら情報を収集し、購買プロセスの大半を終えるようになりました。この変化により、企業はオンライン上でいかに顧客と接点を持ち、関係を構築するかが重要になっています。

インサイドセールスは、このデジタル化された購買行動に対応し、効率的に見込み客へアプローチするための鍵となります。

- インターネットを通じた情報収集が購買プロセスの60〜70%を占めるようになった

- 営業担当者様との初回接触前に、すでに購買検討の大半を完了している

- Web会議ツールの普及により、対面営業への依存度が低下している

営業生産性の向上という永遠の課題

多くの企業が、移動時間や訪問準備に多くの時間を費やす従来のフィールドセールスに非効率性を感じています。

- 移動時間が営業時間の30〜40%を占めている

- 1日あたりの顧客接触数が限定的(平均3〜5件)

- 訪問準備や移動コストが営業効率を阻害している

インサイドセールスは、内勤で電話やメール、Web会議ツールなどを活用するため、移動時間がなくなり、より多くのお客様にアプローチできます。営業プロセスを分業化し、それぞれの専門性を高めることで、組織全体の生産性を劇的に向上させることが可能です。

インサイドセールス立ち上げで直面する3つの典型的な課題

インサイドセールスの立ち上げは、多くのメリットをもたらす一方で、計画なしに進めると失敗に終わるリスクも伴います。ここでは、多くの企業が直面する典型的な3つの課題を紹介します。

課題1:適切な人材の不足と育成の難しさ

インサイドセールスは、単なるテレアポとは異なり、顧客と深い関係を築くための高度なコミュニケーションスキルや製品知識が求められます。しかし、こうしたスキルを持つ人材は市場に少なく、採用は容易ではありません。また、社内で育成するにも、体系的な研修プログラムや指導できるリーダーが不在であるケースが多く、人材確保と育成が大きな壁となります。

- 顧客との深い関係構築能力

- 製品・サービスへの専門知識

- デジタルツールの活用スキル

- データ分析による改善提案力

課題2:マーケティング・営業部門との連携不全

インサイドセールスは、マーケティング部門が獲得した見込み客(リード)を、質の高い商談(アポイント)に育て、フィールドセールス部門に引き渡す「橋渡し」の役割を担います。このため、部門間のスムーズな連携が不可欠です。しかし、「リードの定義」や「商談化の基準」が曖昧なままでは、責任の押し付け合いが生じ、組織全体として機会損失を招いてしまいます。

- リードの定義や品質基準が曖昧

- 商談化の基準に関する認識のズレ

- 部門間の責任の押し付け合い

- 情報共有ルールの未整備

課題3:成果に繋がらないKPI設定

「架電数」や「アポイント獲得数」といった活動量のみをKPIに設定すると、担当者様は「質」を度外視してしまいがちです。その結果、フィールドセールスからは「質の低いアポイントばかりだ」と不満が生まれ、部門間の対立につながります。

インサイドセールスの最終的なゴール(KGI)である「売上への貢献」から逆算し、量と質の両面を評価するKPIを設定することが重要です。

- 質を度外視した活動の横行

- フィールドセールスからの「質の低いアポイント」への不満

- 部門間の対立と組織全体の非効率化

BtoBインサイドセールス立ち上げの具体的な5ステップ

ここでは、インサイドセールスの立ち上げを成功に導くための具体的な5つのステップを解説します。このプロセスに沿って準備を進めることで、失敗のリスクを最小限に抑えることができます。

ステップ1:目的と役割(ミッション)を明確に定義する

まず、「なぜインサイドセールスを立ち上げるのか」という目的を明確にします。「新規顧客を開拓したいのか」「既存顧客へのアップセル・クロスセルを狙うのか」「見込み客の育成(リードナーチャリング)に注力するのか」など、自社の営業課題に応じて、インサイドセールスチームが担うべき役割(ミッション)を具体的に定義しましょう。これが全ての活動の土台となります。

ステップ2:組織体制を設計する(SDR/BDR、人数)

次に、目的に合わせて組織の形を設計します。インサイドセールスは、反響型の「SDR(Sales Development Representative)」と、新規開拓型の「BDR(Business Development Representative)」に大別されます。

立ち上げ初期は2〜3名の少人数で始めるのが一般的です。

SDR(Sales Development Representative)

- Webサイトからの問い合わせなど反響型リードの対応

- 既存のマーケティング施策と連動

- 比較的温度感の高い見込み客様が対象

BDR(Business Development Representative)

- 特定のターゲット企業への能動的アプローチ

- 新規市場開拓や未開拓企業への営業

- より戦略的な営業活動が中心

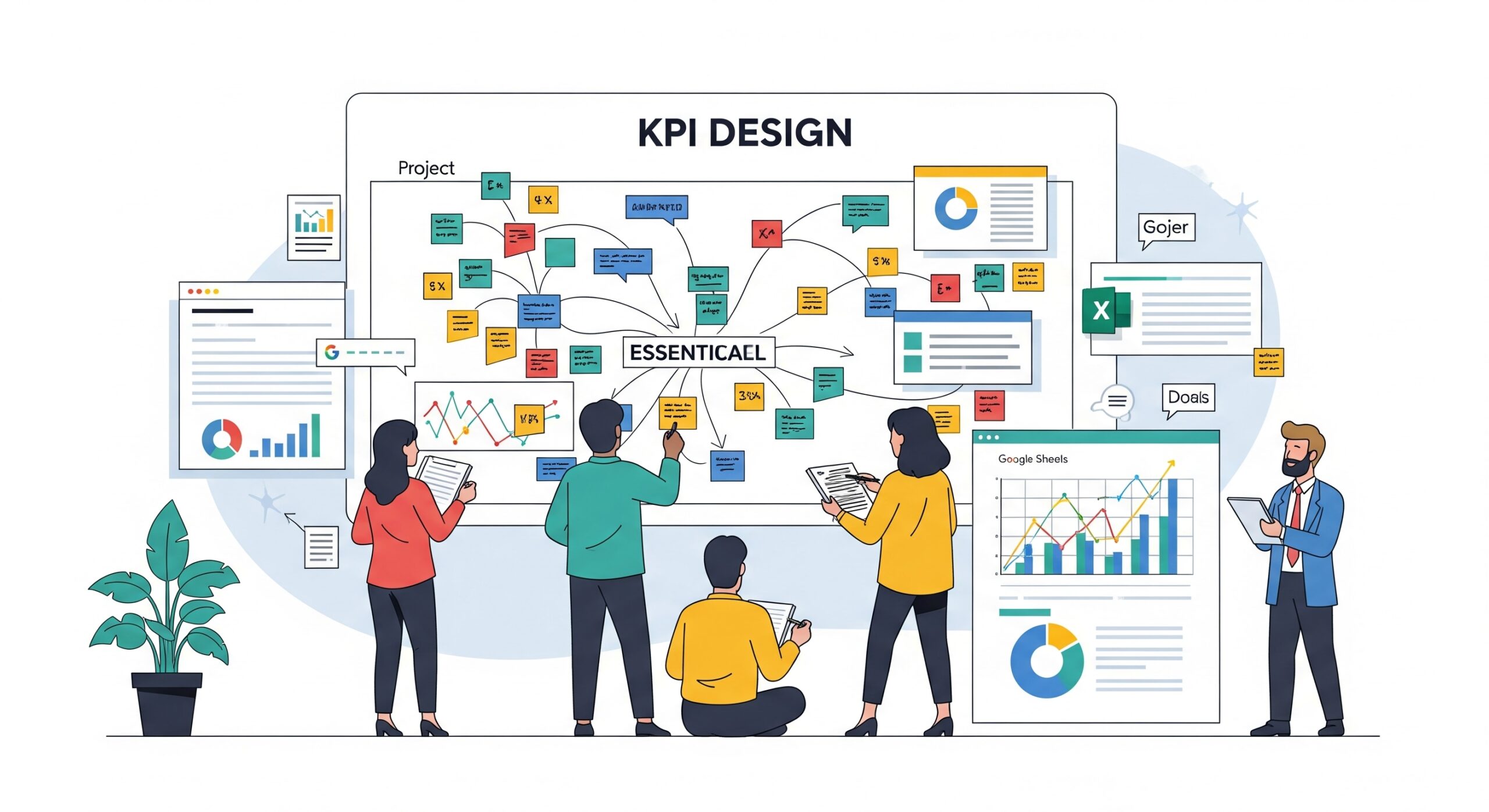

ステップ3:戦略的なKPIを設定する

目的(KGI)達成に向けた具体的な指標(KPI)を設定します。活動量だけでなく、活動の質や最終的な成果への貢献度を測れるよう、バランスの取れたKPI設計が重要です。

前提として、これらのKPIは、マーケティング部門やフィールドセールス部門と必ず合意形成を図りましょう。

量のKPI

- 架電数(例:1人あたり50〜100件/日)

- メール送信数(例:100〜200件/日)

- 担当者様接続率(例:15〜25%)

質のKPI

- 有効商談化率(例:10〜20%)

- 案件化率(例:5〜15%)

- 受注貢献金額(例:月間目標の設定)

- 商談から受注までの期間短縮

また最近では、以下の取り組みを進めている企業も出てきています。

- AIを活用したリードスコアリングの導入

- 顧客エンゲージメント指標の重視

- データドリブンな改善サイクルの確立

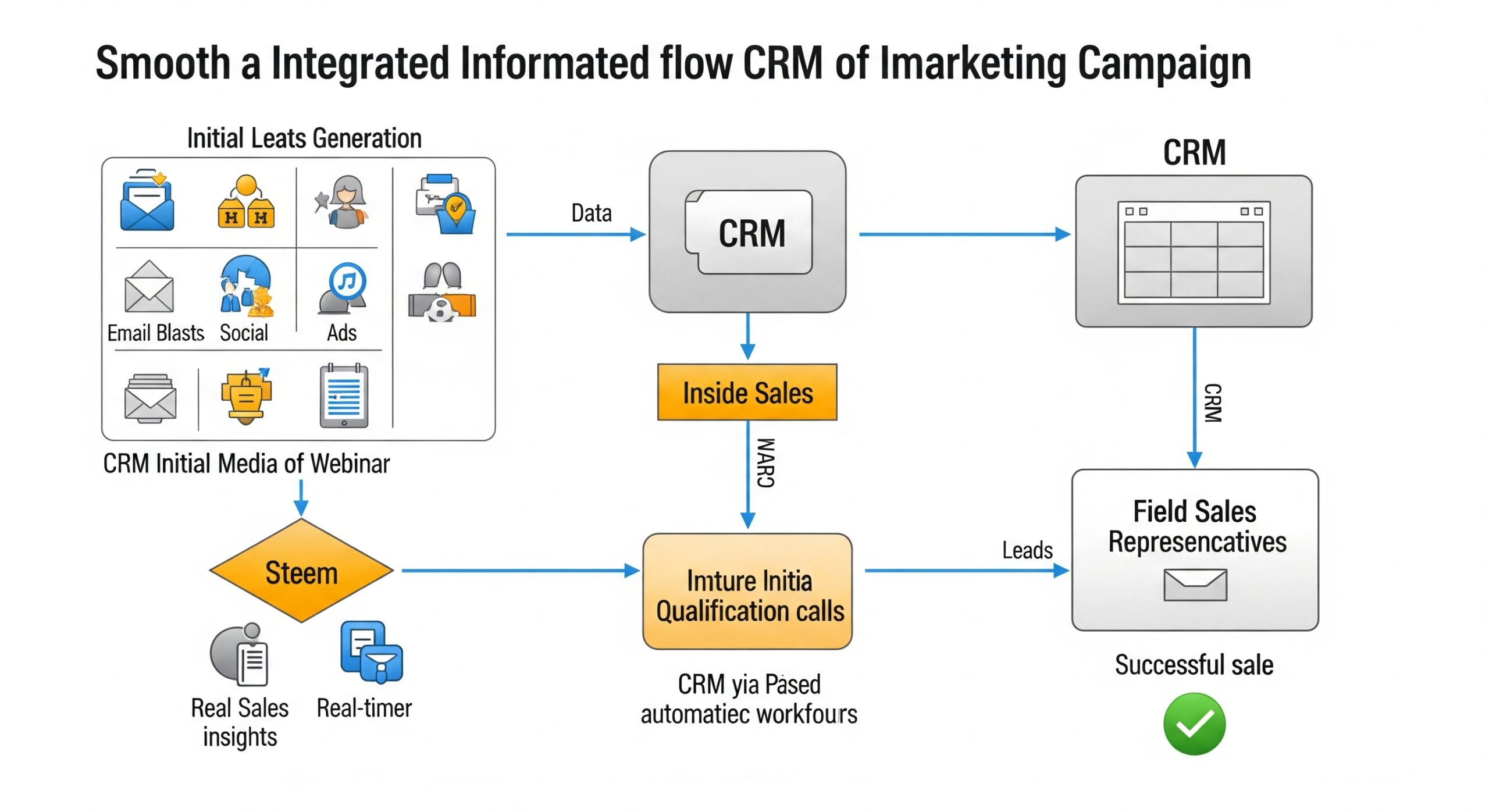

ステップ4:業務プロセスと情報連携のルールを構築する

「どのような状態の見込み客を」「どのタイミングで」「誰が」「どのようにアプローチし」「どのような状態になったら」「誰に引き渡すのか」という一連の業務プロセスとルールを明確に定義します。

特に、マーケティング部門からのリードの引き渡し基準(SQLの定義)と、フィールドセールスへの商談の引き渡し基準(SALの定義)は、関係者全員で共通認識を持つことが成功の鍵です。

重要な定義事項

部門間の円滑な連携を実現するため、明確なルールと基準を設定します。

- SQL(Sales Qualified Lead)の基準

- SAL(Sales Accepted Lead)の基準

- 商談の引き渡しタイミング

- 情報共有の頻度と方法

トークスクリプトの作成

立ち上げ初期において、メンバーのスキルにばらつきがあるのは当然です。そこで重要になるのが「トークスクリプト」です。成功している営業担当者様の会話を基に、基本的な会話の流れ、質問項目、反論への切り返しなどを文書化します。これにより、チーム全体の対応品質を一定以上に保ち、新人でも早期に戦力化することが可能になります。

- 基本的な会話の流れ

- 効果的な質問項目

- よくある反論への切り返し

- クロージングのタイミングと方法

ステップ5:活動を支えるツールを選定し、導入する

効率的な活動には、ツールの活用が不可欠です。顧客情報を一元管理するCRM/SFA、見込み客の育成を自動化するMA(マーケティングオートメーション)、オンライン商談ツールなどを、自社の目的とプロセスに合わせて選定します。ツールはあくまで手段であり、導入そのものが目的化しないよう注意が必要です。

必要ツール

- CRM/SFA:顧客情報の一元管理

- MA(マーケティングオートメーション):リード育成の自動化

- Web会議ツール:オンライン商談の実施

- 通話録音システム:品質向上と教育

選定時の注意点

- 既存システムとの連携性

- 使いやすさと導入コスト

- スケーラビリティ(拡張性)

- サポート体制の充実度

失敗しないインサイドセールスの人材戦略:何人で始めるべきか

インサイドセールスの成否は、人材にかかっていると言っても過言ではありません。どのような人材を、何人配置すれば良いのでしょうか。

立ち上げ初期の最適人数とチーム構成

スモールスタートの重要性

立ち上げ初期はリーダー1名+メンバー1〜2名の2〜3名体制で始めるのが最も効果的です。これは「スモールスタート」と呼ばれ、失敗のリスクを最小限に抑えるための鉄則です。少人数で始めることで、PDCAサイクルを迅速に回し、成功パターンを早期に確立できます。

また、コミュニケーションが密になり、ノウハウの共有やチームワークの醸成がしやすいというメリットもあります。ここで確立した型を基に、事業の成長に合わせて徐々に増員していくのが成功への近道です。

- 失敗リスクの最小化

- 迅速なPDCAサイクルの実行

- 密なコミュニケーションによる早期課題発見

- ノウハウの集約と標準化

- 投資対効果の最大化

段階的拡大の目安

| フェーズ | 人数 | 期間 | 主な活動 |

|---|---|---|---|

| 立ち上げ期 | 2-3名 | 3-6ヶ月 | プロセス確立、基礎スキル習得 |

| 成長期 | 5-8名 | 6-12ヶ月 | 標準化、品質向上 |

| 拡大期 | 10-15名 | 12ヶ月以降 | スケール、専門分化 |

リーダーに求められるスキルと経験

立ち上げ期のリーダーは、自身もプレイヤーとして成果を出せる営業力に加え、チームの目標設定、業務プロセスの設計、メンバーの育成など、マネジメント能力が不可欠です。また、他部門と円滑に連携するための調整能力も極めて重要になります。フィールドセールスのエース人材や、営業企画の経験者などが適任でしょう。

必須スキル

- 営業現場での豊富な実績

- チームマネジメント経験

- 他部門との調整能力

- データ分析と改善提案力

- デジタルツールへの理解

推奨バックグラウンド

- フィールドセールスのトップパフォーマー

- 営業企画・営業推進の経験者

- コンサルティング営業の経験者

メンバーに求められる資質と能力

メンバーには、高いコミュニケーション能力はもちろん、お客様の課題を深く理解しようとする傾聴力や、断られてもへこたれない精神的な強さが求められます。また、常に新しい知識やスキルを学ぶ学習意欲も重要です。必ずしも営業経験が必須ではなく、顧客志向性の高い人材であれば活躍の可能性があります。

コアスキル

- 高いコミュニケーション能力

- 顧客課題への深い理解力と傾聴力

- 断られても諦めない精神的強さ

- 継続的な学習意欲

- ツール活用への適応力

採用時の重要ポイント

- 営業経験は必須ではない

- 顧客志向性の高さを重視

- 論理的思考力と改善マインド

- チームワークを大切にする姿勢

立ち上げ初期の最適な人数とチーム構成:「スモールスタート」を徹底する

前述の通り、立ち上げ初期はリーダーを含めて2〜3名のスモールチームで始めるのが最も効果的です。これは「スモールスタート」と呼ばれ、失敗のリスクを最小限に抑えるための鉄則です。少人数で始めることで、PDCAサイクルを迅速に回し、成功パターンを早期に確立できます。また、コミュニケーションが密になり、ノウハウの共有やチームワークの醸成がしやすいというメリットもあります。ここで確立した型を基に、事業の成長に合わせて徐々に増員していくのが成功への近道です。

- 失敗リスクの最小化

- 迅速なPDCAサイクルの実行

- 密なコミュニケーションによる早期課題発見

- ノウハウの集約と標準化

- 投資対効果の最大化

まとめ:BtoBインサイドセールス立ち上げ成功の鍵は「準備」にあり

本記事では、BtoBにおけるインサイドセールス立ち上げの重要性から、直面する課題、具体的な5つのステップ、そして成功事例までを網羅的に解説しました。

インサイドセールスは、単に電話やメールで営業する部隊ではありません。変化する顧客の購買行動に対応し、マーケティングと営業を繋ぎ、組織全体の生産性を向上させるための戦略的な機能です。その立ち上げを成功させるためには、以下の点が不可欠です。

- 明確な目的設定:なぜ導入するのか、その役割は何かを定義する。

- 部門間の連携:共通の目標とルールを持ち、円滑な情報共有を実現する。

- 戦略的なKPI:量と質の両面から、成果に繋がる指標を設定する。

- 適切な人材配置とスモールスタート:少人数で始め、計画的に育成・増員する。

- プロセスの標準化:トークスクリプトなどを活用し、品質を担保する。

- ツールの有効活用:プロセスを効率化し、データに基づいた活動を徹底する。

これらの「準備」を丁寧に行うことが、BtoBインサイドセールス立ち上げを成功に導き、ひいては事業の持続的な成長を実現する最も確実な道筋となるでしょう。