BtoBマーケティングにおいて、顧客一人ひとりの行動や思考を深く理解し、最適なアプローチを届けることの重要性が増しています。

しかし、BtoBビジネスは検討期間が長く、複数の意思決定者が関わるため、その購買プロセスは複雑化しがちです。この複雑な顧客の「旅」を可視化し、マーケティング施策の羅針盤となるのが「カスタマージャーニーマップ」です。

この記事では、BtoBに特化したカスタマージャーニーマップの作り方を、具体的なステップ、テンプレート、成功事例を交えて解説します。

BtoBカスタマージャーニーマップとは?

BtoBカスタマージャーニーマップは、顧客が自社の製品やサービスを認知し、最終的に購買、そして継続利用に至るまでの一連の体験を時系列で可視化したものです。

顧客の行動、思考、感情の変遷を捉え、各段階で企業がどのような接点を持つべきかを明確にする、顧客理解の羅針盤と言えます。

カスタマージャーニーマップの基本

カスタマージャーニーマップは、顧客の「旅」を描く地図です。この地図には、顧客がどのような課題を感じ、情報を収集し、比較検討を経て購買に至るかという道のりが描かれています。各地点での顧客の行動や感情を理解することで、企業はより顧客に寄り添ったアプローチを計画できます。

なぜBtoBで重要なのか?

BtoBの購買プロセスは、BtoCに比べて関わる人数が多く、検討期間も長期にわたるのが特徴です。担当者様、課長様、部長様、そして決裁者様など、それぞれの立場で異なるニーズや課題を抱えています。カスタマージャーニーマップは、この複雑なプロセスを整理し、関係者全員が顧客視点に立った一貫性のある施策を実行するための共通言語として機能します。

BtoCとの決定的な違い

BtoBとBtoCのカスタマージャーニーは、購買に至る動機とプロセスが大きく異なります。BtoCが個人の感情的な判断に重きを置くことが多いのに対し、BtoBは組織としての合理的な判断が求められます。

意思決定者の多様性

BtoCは個人が基本ですが、BtoBは複数の担当者様が関与します。

- BtoC:個人の判断が中心

- BtoB:現場担当者様・課長様・部長様・決裁者様など複数の関係者が関与

検討期間の長期化

効果といった合理的な基準で評価されます。

検討期間:BtoBは稟議や承認プロセスを挟むため、検討期間が数ヶ月から一年以上と長期化する傾向にあります。

- BtoC:即座から数日程度

- BtoB:数ヶ月から1年以上(稟議・承認プロセスを含む)

判断基準の違い

BtoCは個人の好みや感情が影響しやすい一方、BtoBは価格、機能、費用対効果といった合理的な基準で評価されます。

- BtoC:感情的・直感的な要素が重要

- BtoB:ROI・費用対効果・機能性などの合理的判断が中心

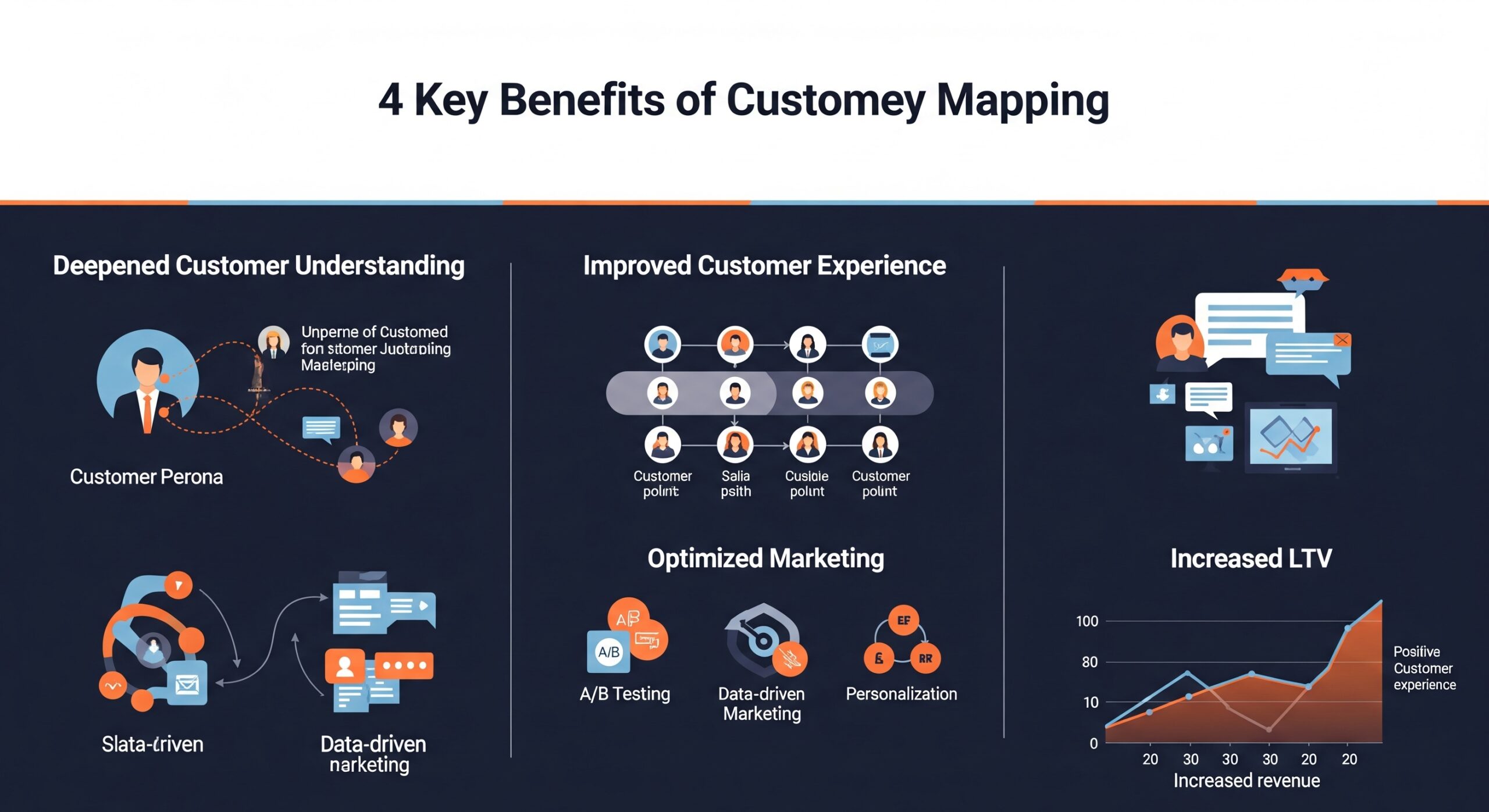

カスタマージャーニーマップがもたらす4つのメリット

カスタマージャーニーマップを作成することは、マーケティング、営業、カスタマーサクセスといった部門間の連携を強化し、組織全体で顧客中心のアプローチを実現します。

顧客理解の深化と関係者の目線合わせ

マップ作成のプロセスを通じて、これまで断片的に捉えられていた顧客の行動、思考、感情の解像度が飛躍的に高まります。

これにより、社内の関係者全員が「顧客とは誰で、何を求めているのか」という共通認識を持つことができ、部門間の連携がスムーズになります。

顧客体験(CX)の向上

顧客は、Webサイト、広告、営業担当者様、カスタマーサポートなど、様々な接点(タッチポイント)で企業と関わります。

カスタマージャーニーマップは、これらのタッチポイントを俯瞰し、分断されがちな体験を繋ぎ合わせます。結果として、全体として一貫性のある、質の高い顧客体験(CX)の提供が可能になります。

マーケティング施策の最適化

各フェーズにおける顧客の課題や、企業側のボトルネックが明確になるため、施策の優先順位付けが容易になります。

「どの段階の顧客に、どのタイミングで、どのようなコンテンツを提供すべきか」が具体化され、マーケティング活動全体の精度と効果が向上します。

LTV(顧客生涯価値)の最大化

BtoBビジネスの成功は、新規顧客獲得だけでなく、既存顧客との長期的な関係性構築にかかっています。

購入後の「導入支援」「活用促進」「成功体験の創出」といったジャーニーを描くことで、顧客満足度を高め、アップセルやクロスセル、契約更新へと繋げ、LTVの最大化を図ることができます。

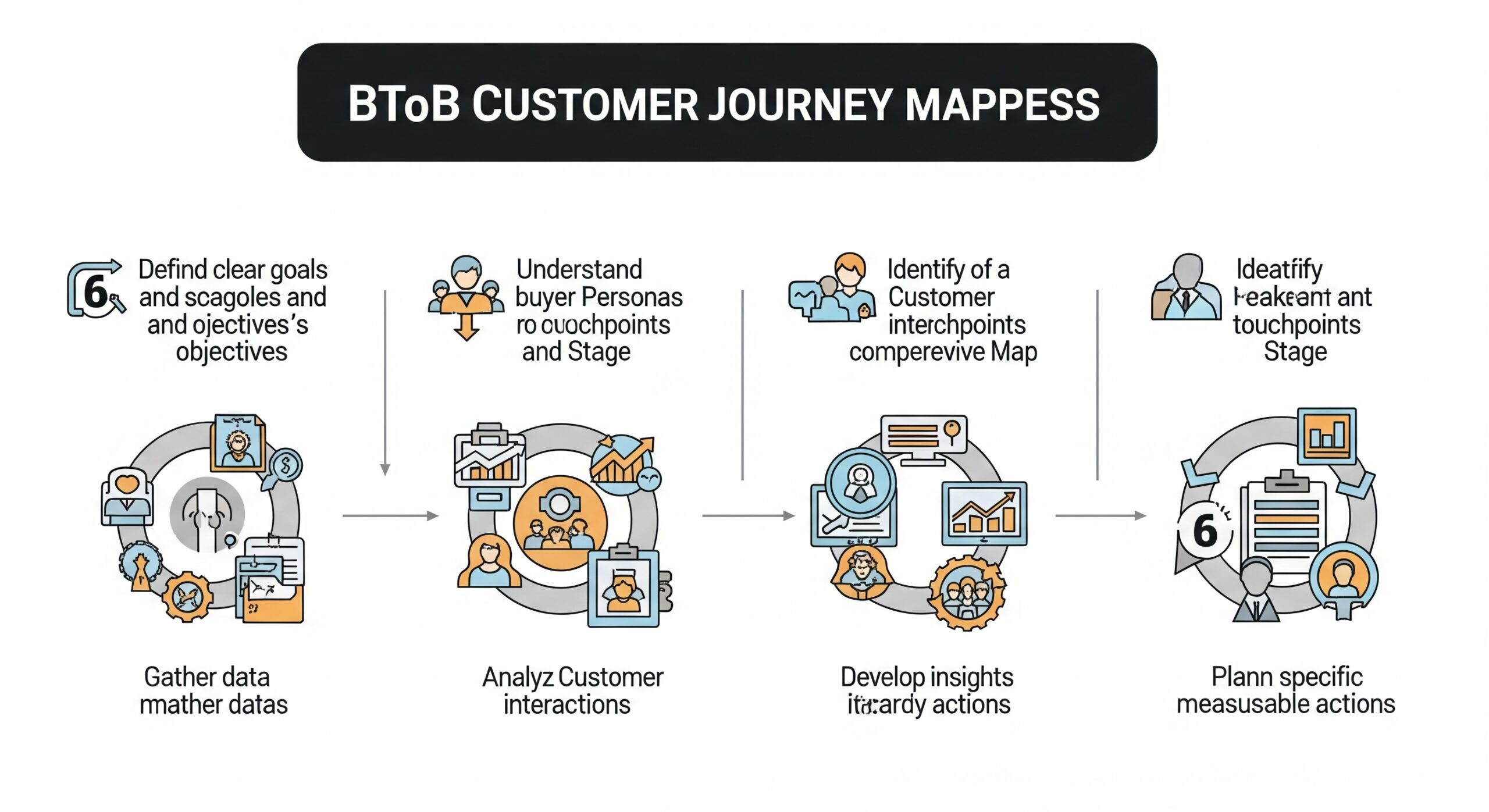

【6ステップで完成】BtoBカスタマージャーニーマップの作り方

ここからは、BtoBカスタマージャーニーマップを実際に作成するための具体的な6つのステップを解説します。テンプレートを活用しながら、一つずつ進めていきましょう。

Step 1. 目的(ゴール)と現状(As-Is)/理想(To-Be)を定義する

目的の設定

最初に、「何のためにカスタマージャーニーマップを作成するのか」という目的を明確にします。

- 新規リード獲得数を20%向上させる

- 商談化率を現在の5%から8%に改善する

- 顧客満足度(NPS)を向上させ、継続率を高める

現場と理想の定義

同時に、現状の顧客体験(As-Is)と、目指すべき理想の顧客体験(To-Be)を定義することで、マップ作成の方向性が定まります。

- 現状(As-Is):Webサイトからの問い合わせが月10件と少ない

- 理想(To-Be):訪問者が自社の強みを理解し、月30件の資料請求を獲得

Step 2. BtoB特有のペルソナを設計する(共感マップの活用)

次に、マップの主人公となるペルソナ(理想の顧客像)を設定します。BtoBの場合、ターゲットとなる「企業ペルソナ」と、その企業内で購買プロセスに関わる「人物ペルソナ」の両方を設定することが重要です。この際、「共感マップ」というフレームワークを用いると、ペルソナの思考や感情をより深く理解できます。実際の顧客へのインタビューや、営業担当者様へのヒアリングを通じて得た情報を基に、具体的で血の通ったペルソナを設計します。

Step 3. 購買プロセスのフェーズ(横軸)を定義する

ペルソナが製品を認知してから購買、利用後に至るまでのプロセスを、時系列のフェーズ(段階)として定義します。これはマップの「横軸」となります。自社の商材や顧客の特性に合わせて、以下のようなフェーズを設定するのが一般的です。

- 課題認知

- 情報収集

- 比較検討

- 稟議・承認

- 導入・オンボーディング

- 利用・評価・定着

Step 4. 顧客の体験(縦軸)を整理する

次に、各フェーズで顧客がどのような体験をするかを整理します。これがマップの「縦軸」となります。一般的には、以下の項目を設定します。

- 行動:各フェーズで顧客が具体的にとる行動(例:Web検索、資料請求、セミナー参加)

- 思考・感情:行動の裏にある思考や感情(例:「この課題を解決できるか不安だ」「この製品は良さそうだ」)

- 課題:顧客が抱える悩みや障壁(例:「情報が多すぎて選べない」「社内をどう説得しよう」)

- タッチポイント:企業と顧客の接点(例:Webサイト、広告、営業担当者様、展示会)

- KPI:各フェーズの目標達成度を測る指標(例:Webサイト訪問数、資料ダウンロード数、商談化率)

Step 5. マップに情報を書き込む

定義した縦軸と横軸のフレームワークに、具体的な情報を書き込んでいきます。この際、「こうあってほしい」という企業の希望的観測ではなく、アンケート結果やインタビュー、アクセス解析データなどの客観的な事実に基づいて記入することが極めて重要です。顧客視点に立ち、リアルな体験をマップに落とし込みます。

Step 6. 課題を抽出し、施策を検討する

完成したマップを俯瞰し、理想(To-Be)と現状(As-Is)のギャップ、およびKPIが目標に達していない箇所を課題として特定します。そして、その課題を解決するための具体的なアクションプランを検討します。この際、「ハイタッチ(個別対応)」「ロータッチ(一対多)」「テックタッチ(自動化)」といったアプローチを使い分ける視点も重要です。

失敗しないための3つの重要ポイント

カスタマージャーニーマップは、作成すること自体が目的ではありません。ビジネスの成果に繋げるためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。

「企業視点」ではなく「顧客視点」を徹底する

作成過程で最も陥りやすい罠が、自社にとって都合の良いストーリーを描いてしまうことです。「顧客はこう動くはずだ」という思い込みを捨て、常に「顧客は実際にどう考え、どう行動しているのか」という事実に基づき作成することが成功の鍵です。顧客への共感を深める「共感マップ」などのフレームワークを活用するのも有効です。

関係部署を巻き込んで作成する

カスタマージャーニーマップは、マーケティング部門だけで作成するものではありません。営業、開発、カスタマーサクセスなど、顧客と接点を持つすべての部署から担当者様を集め、多角的な視点を取り入れることで、より解像度の高い、実用的なマップが完成します。

一度作って終わりにしない

市場環境や顧客のニーズは常に変化します。一度作成したマップも、時間と共に陳腐化していく可能性があります。四半期に一度など、定期的にマップを見直し、最新のデータや顧客の声に基づいて改善を繰り返す「生きたマップ」として運用していくことが重要です。

まとめ

BtoBカスタマージャーニーマップは、複雑化する顧客の購買プロセスを解き明かし、顧客視点に立った一貫性のあるマーケティング・営業活動を実現するための強力な羅針盤です。それは、部門間の連携を促進し、顧客体験を向上させ、最終的にはLTVの最大化というビジネス成果に繋がります。まずは本記事で紹介したステップとテンプレートを参考に、自社のペルソナを描き、その「旅」を可視化することから始めてみてはいかがでしょうか。