BtoB(Business to Business)マーケティングは、企業が企業に対して製品やサービスを販売するための専門的な活動です。インターネットの普及により、顧客は営業担当者に会う前に自ら情報を収集し、比較検討を終える時代になりました。このような環境下で成果を出すためには、顧客の購買プロセスに寄り添う計画的なアプローチが不可欠です。本記事では、その戦略立案から具体的な実践手法、成功事例までを網羅的に解説します。

なぜ今、BtoBマーケティングが重要なのか?

BtoB(Business to Business)マーケティングは、企業が企業に対して製品やサービスを販売するための専門的なマーケティング活動です。デジタル化の加速により、顧客は営業担当者様に会う前に80%以上の情報収集を完了する時代となりました。

このような環境下で持続的な成果を出すためには、顧客の購買プロセスに寄り添う戦略的なアプローチが不可欠です。本記事では、BtoBマーケティングの基本知識から最新のフレームワーク、具体的な施策、成功事例まで、担当者様が実践で活用できる内容を体系的にお伝えします。

なぜ今、BtoBマーケティングが重要なのか?

従来のBtoB営業では、営業担当者様が顧客と直接会って信頼関係を築き、商談を進めることが主流でした。しかし、デジタル化の急速な進展により、企業の購買行動は根本的に変化しています。

この変化を理解せずに従来の手法だけを続けている企業は、確実に競争力を失っていく時代となっています。

購買行動の変化

- 顧客は営業担当者様に会う前に、自ら情報収集を完了している

- 80%以上の購買プロセスがオンラインで行われている

- 複数の比較検討サイトや口コミを参考に意思決定を行っている

現代のBtoB顧客は、営業担当者様と最初のコンタクトを取る前に、すでに購買プロセスの大部分を完了しています。Salesforceの調査によると、B2B顧客の80%以上が営業担当者様に会う前に、インターネットを通じて製品やサービスの情報収集を行っているという結果が出ています。

この変化の背景には、インターネットの普及により、企業の担当者様が簡単に比較検討できるようになったことがあります。検索エンジンで課題解決方法を調べ、各社のホームページや資料を確認し、口コミサイトやSNSで評判を確認する。このプロセスは、営業担当者様の手の届かないところで進行しています。

さらに、コロナ禍を経て、対面での営業活動が制限される期間があったことで、オンラインでの情報収集と意思決定がより加速しました。多くの企業で「まずはオンラインで情報を集めてから」という行動パターンが定着しており、この傾向は今後も続くと予想されます。

競争環境の激化でマーケティングが差別化要因に

- 単なる製品販売者ではなく、課題解決パートナーとしての地位を確立する

- 専門知識と業界トレンドの発信で価値を創造する

- 価格競争から脱却し、関係性による優位性を築く

現在の市場では、製品やサービスの品質だけでは差別化が困難になっています。技術の進歩により、競合他社との機能的な差異は縮小し、価格競争に陥りやすい状況が生まれています。このような環境下で競争優位性を確保するためには、マーケティング活動による価値創造と顧客との関係構築が不可欠となっています。

優れたBtoBマーケティングを実践している企業は、単なる製品の販売者ではなく、顧客の課題解決パートナーとしてのポジションを確立しています。専門的な知識を提供し、業界の最新トレンドを発信し、顧客の成功に貢献する存在として認知されることで、価格以外の価値を訴求できているのです。

デジタルマーケティングによる効率性と持続性

- 属人的な営業活動からの脱却と効率化

- 資産として蓄積されるコンテンツの活用

- データに基づいた再現性の高い施策の構築

従来の営業中心のアプローチでは、人的リソースの限界が成長の制約となることが多くありました。優秀な営業担当者様の確保、育成には時間とコストがかかり、また個人のスキルに依存した属人的な活動では、組織全体での再現性に課題がありました。

一方、デジタルマーケティングを活用することで、これらの課題を解決できます。マーケティングオートメーション(MA)ツールを活用すれば、24時間365日、見込み客との接点を維持できます。コンテンツマーケティングで一度制作した記事や資料は、長期にわたって価値を提供し続けます。データ分析により、効果的な施策を特定し、再現性の高い活動を構築できます。

このような効率性と持続性により、限られたリソースでも大きな成果を生み出すことが可能になります。特に中小企業にとっては、大企業との競争において、マーケティングの戦略的活用が重要な武器となるでしょう。

BtoBマーケティングの基本的な流れとファネル設計

BtoBマーケティングで成果を出すためには、顧客の購買プロセスを深く理解し、それに沿ったマーケティング活動を設計することが不可欠です。

- 顧客の心理変化をマーケティングファネルで整理し

- それを前提に実際のマーケティングの流れを設計することで

購買プロセス(顧客心理)とマーケティング活動を連動させることができます。

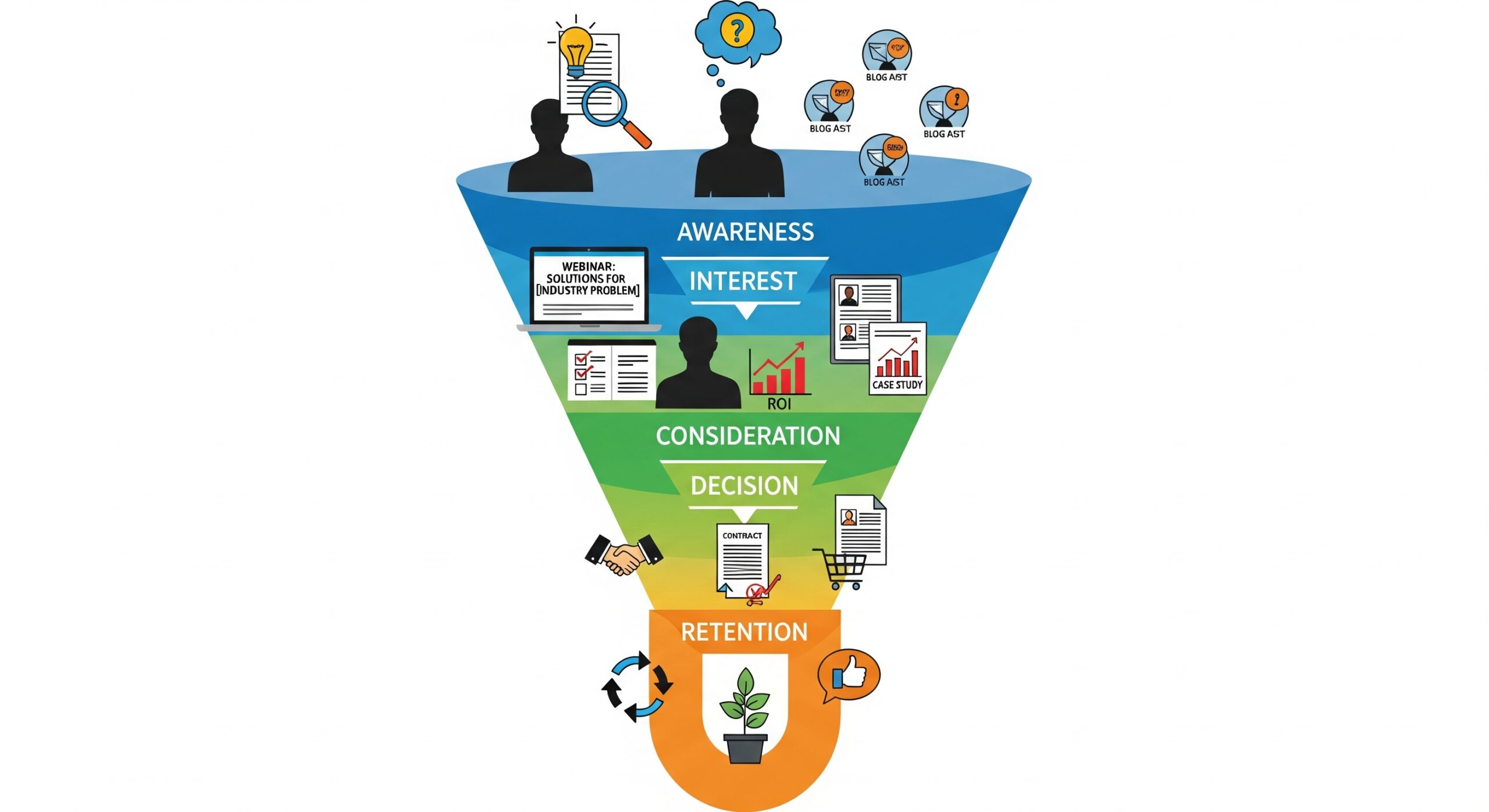

マーケティングファネルが示す顧客の心理的変化

マーケティングファネルは、顧客の購買プロセスを漏斗(ファネル)の形で表現したフレームワークです。上部が広く、下部に向かって狭くなる形状は、多くの見込み客が最初は軽い関心を持ち、段階を経るごとに一部の顧客だけが次のステップに進むことを表しています。

BtoBマーケティングにおけるファネルは、主に5つの段階に分けて考えることが効果的です。各段階では顧客の心理状態が大きく異なるため、それぞれに適したアプローチが必要になります。

認知段階(Awareness):潜在的な課題への気づき

認知段階は、潜在顧客が自社の抱える課題に気づく段階です。この時点では、顧客はまだ具体的な解決策を探しているわけではありません。「なんとなく効率が悪い」「競合他社に後れを取っている気がする」といった漠然とした問題意識を持っている状態です。

この段階でマーケティング担当者様が行うべきことは、潜在顧客に「その課題、実は深刻な問題かもしれません」と気づいてもらうことです。SEO対策されたブログ記事で業界の課題を解説したり、SNSで最新のトレンド情報を発信したりすることで、潜在顧客の問題意識を顕在化させることができます。

例えば、製造業向けのシステムを提供している企業であれば、「製造業DXの現状」といったテーマで記事を作成し、デジタル化の遅れが競争力に与える影響を具体的なデータとともに解説することが効果的です。この段階では、自社の製品を前面に出すのではなく、業界全体の課題を客観的に分析することが重要です。

興味・関心段階(Interest):具体的な解決策の模索

興味・関心段階では、顧客は自社の課題を明確に認識し、具体的な解決策を探し始めます。この段階の顧客は、インターネット検索で情報収集を行い、複数の選択肢を比較検討します。「システム導入」「業務効率化」「コスト削減」といった、より具体的なキーワードで検索を行うようになります。

この段階で重要なのは、コンテンツマーケティングとウェビナーの活用です。顧客の関心が高まっているタイミングで、価値ある情報を提供することで、自社を「信頼できる情報源」として認識してもらうことができます。

例えば、「製造業のDX推進5つのステップ」といったハウツー記事や、「失敗しないシステム選定のポイント」といったチェックリスト形式のコンテンツが効果的です。また、業界の専門家を招いたウェビナーを開催し、最新の動向や成功事例を紹介することで、見込み客との接点を作ることができます。

比較・検討段階(Consideration):選択肢の絞り込み

比較・検討段階は、BtoBマーケティングにおいて最も重要な段階の一つです。顧客は複数の解決策の中から、自社に最適な選択肢を見つけようとしています。この段階では、機能比較表、導入事例、ROI(投資対効果)の試算などが重要な判断材料となります。

顧客がこの段階で求めているのは、「この解決策は本当に我々の課題を解決してくれるのか?」「投資に見合った効果が得られるのか?」「他社ではどのような成果が出ているのか?」といった疑問への答えです。

効果的なアプローチとして、同業他社の導入事例を詳細に紹介することが挙げられます。単に「効果があった」という抽象的な表現ではなく、「生産性が30%向上」「コストを年間500万円削減」といった具体的な数値を示すことが重要です。また、デモンストレーションやトライアル版の提供により、実際に製品を体験してもらうことも効果的です。

意思決定段階(Decision):最終的な購買決定

意思決定段階では、顧客は最終的な購買決定を行います。この段階では、価格交渉、契約条件の確認、導入スケジュールの調整などが行われます。また、BtoBでは複数の関係者が意思決定に関わることが多いため、各ステークホルダーの懸念事項に対応することが重要です。

技術担当者様は機能面での詳細を知りたがり、経営陣は投資対効果を重視し、現場担当者様は操作性や導入時の負担を気にします。それぞれの立場に応じた提案資料を用意し、個別の懸念事項に丁寧に対応することが成約につながります。

また、この段階では導入後のサポート体制についても説明することが重要です。「購入して終わり」ではなく、導入後も継続的にサポートしてくれるパートナーとしての信頼を得ることが、最終的な決定の後押しとなります。

継続利用段階(Retention):長期的な関係構築

継続利用段階は、実際の購買完了後の段階です。BtoBビジネスでは、一回の取引で関係が終了するのではなく、長期的なパートナーシップを構築することが重要です。この段階で適切なフォローアップを行うことで、追加受注(アップセル・クロスセル)や他社への紹介(リファラル)につなげることができます。

具体的には、定期的な活用状況のレビュー、新機能の案内、業界の最新情報の提供などを通じて、継続的な価値を提供します。また、導入効果の測定と報告を行うことで、顧客の成功を可視化し、さらなる投資の根拠を提供することもできます。

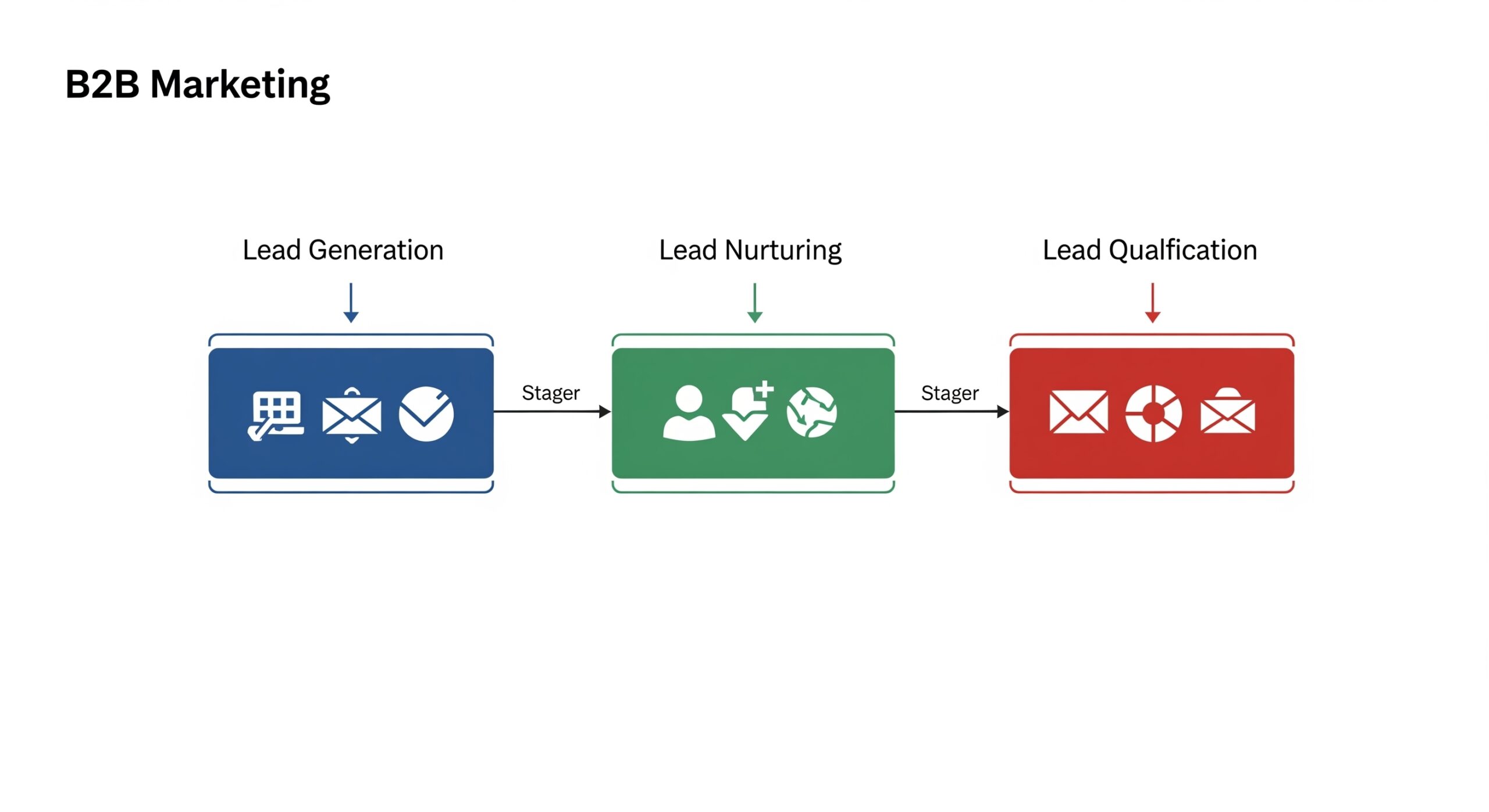

3ステップで整理するマーケティングの流れ

マーケティングファネルで整理した購買プロセスに対応するマーケティングの流れは、一般的に3つの主要なプロセスで構成されます。

- リードジェネレーション(見込み客の創出)

- リードナーチャリング(見込み客の教育)

- リードクオリフィケーション(見込み客の選別)

この流れを理解することが、効果的な戦略の第一歩です。

リードジェネレーション:質の高い見込み客を効率的に獲得する

- 価値あるコンテンツの提供

- 明確なコンバージョンポイントの設定

- 多様なチャネルによる見込み客の獲得

リードジェネレーション(見込み客の獲得)は、マーケティングファネルの入口となる重要なプロセスです。ただし、単に多くの連絡先を集めれば良いというものではありません。自社の製品・サービスに関心を持ち、将来的に顧客となる可能性の高い質の高いリードを獲得することが重要です。

効果的なリードジェネレーションを行うためには、まず価値あるコンテンツの提供が不可欠です。見込み客が「この情報なら連絡先を教えても良い」と思えるような、実用的で専門性の高いコンテンツを用意する必要があります。例えば、業界の調査レポート、実装ガイド、チェックリスト、テンプレート集などが効果的です。

これらのコンテンツをホームページやサービスサイトに掲載し、「資料ダウンロードフォーム」「無料相談」「デモ申込」を通過させることで、見込み客を獲得します。

また、web広告、SEO、SNS、セミナー、カンファレンス、展示会への出展などの施策を取り入れることにより、さらに多くの見込み顧客を獲得することができます。

リードナーチャリング:見込み客を購買意欲の高い顧客へと育成する

- パーソナライゼーションによる情報提供

- メールマーケティングによる継続的な関係維持

- リードスコアリングの導入と営業連携

リードナーチャリング(見込み客の育成)は、獲得したリードを時間をかけて購買意欲の高い顧客へと育成するプロセスです。BtoBの購買プロセスは長期間にわたることが多いため、適切なタイミングで適切な情報を提供し続けることが重要です。

※リードナーチャリングの具体的なシナリオ設計については、こちらのガイドをご覧ください。

効果的なナーチャリングの鍵は、パーソナライゼーションです。見込み客の業界、企業規模、役職、関心分野などに応じて、最適化されたコンテンツを提供します。例えば、製造業の経営者様には「DXによる競争力強化」をテーマとしたコンテンツを、IT担当者様には「システム統合の技術的ポイント」を解説したコンテンツを配信するといった具合です。

メールマーケティングは、ナーチャリングの中核となる手法です。定期的なニュースレター、セグメント別の特別コンテンツ、ウェビナーの案内などを通じて、見込み客との継続的な関係を維持します。このとき重要なのは、売り込み色を強く出すのではなく、あくまで「有益な情報の提供者」としてのポジションを維持することです。

また、リードスコアリングの仕組みを構築することで、ナーチャリングの効果を可視化できます。ウェブサイトの閲覧頻度、メールの開封率、資料ダウンロード回数などの行動データに基づいて、各見込み客の関心度をスコア化します。スコアが一定基準を超えた見込み客を営業部門に引き渡すことで、効率的な営業活動を実現できます。

リードクオリフィケーション:営業投資すべき見込み客を的確に選別する

- 選別基準の明確化とフレームワーク活用

- データに基づくスコアリングの仕組み構築

- インサイドセールスと連携した最終確認

リードクオリフィケーション(見込み客の選別)は、獲得・育成した見込み客の中から、営業リソースを投入すべき優先度の高い見込み客を特定するプロセスです。すべての見込み客に同じレベルの営業活動を行うのは非効率であり、成約可能性の高い見込み客に集中することで、営業効率を大幅に向上させることができます。

選別の基準として、BANT(Budget、Authority、Need、Timeline)フレームワークがよく使用されます。予算(Budget)が確保されているか、決定権限(Authority)を持つ人にアクセスできるか、明確なニーズ(Need)があるか、導入時期(Timeline)が明確かという4つの観点で評価します。

現代的なアプローチとしては、デモグラフィック情報(企業規模、業界、売上等)と行動履歴(サイト閲覧、資料ダウンロード、ウェビナー参加等)を組み合わせたスコアリングモデルが効果的です。MAツールを活用することで、これらのデータを自動的に収集・分析し、リアルタイムでリードスコアを更新することができます。

また、インサイドセールスチームによる電話やメールでの直接確認も重要です。自動化されたスコアリングだけでは把握できない、見込み客の真の購買意欲や導入時期を確認することで、より精度の高い選別が可能になります。

BtoBとBtoCの根本的な違い

BtoBマーケティングで成功するためには、個人消費者を対象とするBtoC(Business to Consumer)マーケティングとの違いを深く理解することが重要です。この違いを正確に把握せずにBtoCの手法をそのまま適用しようとすると、期待した成果を得ることができません。両者の違いは表面的なものではなく、購買行動の根本的な部分から異なっているのです。

購買決定プロセスの複雑さが生み出す戦略の違い

BtoBとBtoCの最も大きな違いは、購買決定プロセスの複雑さです。個人消費者の場合、最終的な購買決定は基本的に一人の個人が行います。しかし、企業の購買決定には複数の関係者が関わり、それぞれが異なる視点と権限を持っています。

| 項目 | BtoB | BtoC |

|---|---|---|

| 決定者 | 複数の関係者(担当者様、管理者様、役員など) | 個人 |

| 判断基準 | 合理性、ROI、リスク回避 | 感情、欲求、価格 |

| 検討期間 | 数ヶ月〜数年 | 即座〜数週間 |

| 購買頻度 | 低頻度、高額 | 高頻度、比較的低額 |

複数のステークホルダーによる意思決定

企業の購買決定では、通常以下のような関係者が関わります。

使用者(エンドユーザー) は、実際にその製品やサービスを使用する現場の担当者様です。彼らは操作性、機能性、日常業務への影響を重視します。例えば、新しいシステムを導入する場合、現場の担当者様は「使いやすいか」「現在の業務フローを大きく変えることなく導入できるか」「トレーニングにどの程度の時間が必要か」といった点を気にします。

購買担当者(バイヤー) は、実際の契約締結や価格交渉を担当します。彼らは価格、契約条件、供給の安定性を重視します。「他社と比較してコストパフォーマンスは適切か」「長期的な取引関係を築けるか」「支払い条件は自社の財務状況に適しているか」といった観点で評価を行います。

意思決定者(デシジョンメーカー) は、最終的な購買可否を決定する権限を持つ経営陣や部門長です。彼らは投資対効果、戦略的価値、リスク管理を重視します。「この投資は会社の中長期戦略に貢献するか」「競合他社に対する優位性を築けるか」「失敗した場合のリスクは許容範囲内か」といった全社的な視点で判断します。

影響者(インフルエンサー) は、直接的な決定権は持たないものの、決定に大きな影響を与える人物です。例えば、技術的な専門知識を持つエンジニアや、業界の動向に詳しいコンサルタントなどがこれにあたります。

このように複数の関係者が関わるため、BtoBマーケティングでは、それぞれの立場と関心事に応じた異なるメッセージとアプローチが必要になります。

合理性と感情の使い分け

BtoCでは、感情的な要素が購買決定に大きな影響を与えることがよくあります。「かっこいい」「楽しそう」「みんなが持っている」といった感情的な動機が、購買の重要な要因となります。一方、BtoBでは合理性が重視されますが、これは感情が全く関係ないということではありません。

BtoBの購買決定でも、「この会社なら信頼できる」「担当者の人柄が良い」「アフターサポートが充実していて安心」といった感情的な要素は重要です。ただし、これらの感情的要素も、最終的には「ビジネス上のメリット」という合理的な判断基準に結び付けられる必要があります。

例えば、「担当者の人柄が良い」という感情的な印象は、「問題が発生した際に迅速に対応してもらえるだろう」という合理的な期待に変換されます。「この会社なら信頼できる」という感覚は、「長期的なパートナーシップを築ける」という戦略的判断の根拠となります。

検討期間の長さが要求するマーケティング戦略

BtoCの購買決定は、多くの場合、比較的短期間で行われます。日用品であれば即座に、自動車のような高額商品でも数週間から数ヶ月程度で決定されることが一般的です。しかし、BtoBでは検討期間が数ヶ月から数年に及ぶことも珍しくありません。

なぜ検討期間が長くなるのか

検討期間が長くなる理由の一つは、購買金額の大きさです。BtoBでは、数百万円から数億円規模の投資が行われることも多く、失敗した場合の企業への影響が甚大です。そのため、慎重な検討と社内での合意形成が必要になります。

また、既存システムとの統合や、業務プロセスの変更を伴う場合も多く、導入による影響範囲が広いことも検討期間の長期化に影響します。新しいシステムを導入すれば、従業員の研修が必要になり、一時的に生産性が低下する可能性もあります。これらのリスクを慎重に評価し、対策を検討する時間が必要です。

さらに、予算編成のサイクルも影響します。多くの企業では年度予算が決められており、大きな投資は次年度の予算編成に組み込む必要があります。そのため、良い提案であっても「来年度に改めて検討」となることがよくあります。

長期的な関係構築の重要性

このような長い検討期間において、マーケティング担当者様は継続的に価値を提供し続ける必要があります。一度資料を送付して終わりではなく、業界の最新動向、関連する成功事例、技術の進歩などを定期的に情報提供することで、「信頼できる情報源」としてのポジションを確立することが重要です。

また、検討期間中に担当者様が変わることもよくあります。転勤、昇進、転職などにより、最初に接触した担当者様が最終的な決定時にはいないということも珍しくありません。そのため、個人との関係だけでなく、組織全体との関係構築を意識することが重要です。

購買頻度と顧客生涯価値(LTV)の戦略的意味

BtoCでは、同じ商品を繰り返し購入することが多くあります。食品、化粧品、衣類などは定期的に購入され、顧客との関係は継続的な取引として続きます。一方、BtoBでは、一度購入した製品やサービスを長期間にわたって使用することが一般的です。

一回の取引の重要性

BtoBでは購買頻度が低いため、一回一回の取引の重要性が非常に高くなります。システムやソフトウェアであれば3年から5年、設備や機械であれば10年以上使用されることも珍しくありません。そのため、顧客獲得コストが高くても、長期的な収益で回収できる可能性があります。

この特性を理解することで、BtoBマーケティングでは、短期的な売上よりも長期的な顧客関係の構築を重視する戦略が正当化されます。質の高いサービス提供、継続的なサポート、定期的な改善提案などを通じて、顧客との長期的なパートナーシップを築くことが、結果的に高い収益性をもたらします。

アップセル・クロスセルの機会

購買頻度が低い一方で、BtoBでは既存顧客へのアップセル(上位商品への買い替え)やクロスセル(関連商品の追加購入)の機会が豊富にあります。企業が成長すれば、より高機能なソリューションが必要になり、事業領域が拡大すれば、新たなニーズが生まれます。

例えば、小規模企業向けのCRMシステムを導入した顧客が事業拡大により従業員数が増加すれば、より多くのユーザーライセンスが必要になります。また、CRMの効果を実感した企業が、マーケティングオートメーションツールや分析ツールなどの関連製品に興味を示すことも多くあります。

このような機会を逃さないためには、顧客の事業成長を継続的にモニタリングし、適切なタイミングで新たな提案を行う仕組みが必要です。カスタマーサクセス部門との連携により、顧客の利用状況や満足度を定期的に確認し、追加提案の機会を見つけることが重要です。

コミュニケーション戦略の根本的な違い

BtoBとBtoCでは、効果的なコミュニケーション戦略も大きく異なります。BtoCでは感情に訴える表現や視覚的インパクトが重視されることが多いのに対し、BtoBでは論理的で専門性の高いコミュニケーションが求められます。

エビデンスとデータの重要性

BtoBの意思決定者は、提案内容を社内で説明し、承認を得る必要があります。そのため、感覚的な説明ではなく、具体的なデータや事例に基づいた説得力のある資料が必要です。

「売上が向上します」という抽象的な表現ではなく、「同業他社のA社では導入後6ヶ月で売上が15%向上し、投資回収期間は18ヶ月でした」という具体的な情報が求められます。また、そのデータの信頼性も重要で、「A社の担当者様の証言」「第三者機関による調査結果」「公開されている財務情報」など、客観的に検証可能な情報である必要があります。

専門性と権威性の確立

BtoBでは、提案する企業の専門性と権威性が重視されます。「この会社は我々の業界のことを本当に理解している」「技術的な課題に対して適切な解決策を提供できる」という信頼を得ることが重要です。

そのためには、業界特有の課題や用語に精通していることを示す必要があります。単に一般的なソリューションを提案するのではなく、顧客の業界特有の事情を理解した上で、カスタマイズされた提案を行うことが求められます。

また、技術的な詳細についても説明できる体制を整えることが重要です。営業担当者様だけでなく、技術者やコンサルタントが同席し、専門的な質問にも即座に対応できることで、顧客からの信頼を獲得できます。

長期的な関係を前提としたコミュニケーション

BtoBでは、一回の取引で関係が終了するのではなく、長期的なパートナーシップの構築が前提となります。そのため、短期的な売上を優先するような強引な営業手法は、逆効果になることが多くあります。

顧客の真の課題を理解し、時には「今は導入のタイミングではない」「他社のソリューションの方が適している」といった顧客の利益を優先したアドバイスを行うことが、長期的な信頼関係の構築につながります。

また、導入後のサポート体制についても、購入前の段階から十分に説明し、「購入して終わり」ではないことを明確に伝えることが重要です。継続的な価値提供により、顧客の成功を支援するパートナーとしてのポジションを確立することが、BtoBマーケティングの成功の鍵となります。

成果を出すBtoBマーケティング戦略立案の5ステップ

BtoBマーケティングで確実な成果を出すためには、場当たり的な施策の実施ではなく、体系的で戦略的なアプローチが不可欠です。多くの企業が「とりあえずホームページを作った」「SNSを始めてみた」といった断片的な取り組みで終わってしまい、期待した成果を得られずにいます。真の成功を収めるためには、現状を正確に把握し、明確な目標を設定し、そこに向かうための具体的な道筋を描く必要があります。

以下の5ステップに従って戦略を立案することで、限られたリソースで最大の成果を生み出すことができます。

※より詳細なステップを踏まえたBtoBマーケティング計画の具体的な立て方については、『BtoBマーケティング計画の立て方|7つのステップとフレームワーク活用実践例』で詳しく解説しています。

【ステップ1】市場・競合分析と自社の立ち位置の明確化(3C分析)

戦略立案の最初のステップは、自社を取り巻く環境を客観的に分析することです。この分析なくして効果的な戦略は生まれません。3C分析(Customer、Competitor、Company)のフレームワークを活用し、市場環境、競合状況、自社の現状を多角的に把握します。

Customer(顧客)分析:市場の深層理解

顧客分析では、単に「どのような企業が顧客か」を把握するだけでは不十分です。顧客の課題の深層、購買行動の変化、将来のニーズの変化まで含めて分析することが重要です。

ターゲット市場の規模と成長性の評価

現在の市場規模だけでなく、今後3〜5年間の成長予測を行います。例えば、製造業向けのIoTソリューションを提供している企業であれば、製造業全体のデジタル化投資額の推移、政府のDX推進政策の影響、人手不足解決への緊急度などを総合的に評価します。市場が拡大傾向にあるのか、成熟期に入っているのかによって、取るべき戦略は大きく変わります。

顧客の課題とニーズの深堀り

表面的な要望ではなく、その背景にある根本的な課題を理解することが重要です。顧客が「コストを削減したい」と言っても、その理由は競合他社との価格競争なのか、利益率の改善なのか、投資余力の確保なのかによって、提供すべきソリューションは変わります。既存顧客へのヒアリング、業界レポートの分析、展示会での情報収集などを通じて、顧客の真のニーズを把握します。

購買行動パターンの分析

顧客がどのような情報源を利用し、どのようなプロセスで意思決定を行っているかを詳細に調査します。従来は営業担当者様からの情報提供が主流だった業界でも、インターネット検索が普及している場合があります。また、決裁者の世代交代により、購買行動が変化している可能性もあります。これらの変化を捉えることで、最適なマーケティングチャネルとアプローチ方法を特定できます。

Competitor(競合)分析:競争優位性の源泉発見

競合分析では、直接的な競合だけでなく、間接的な競合や代替ソリューションまで含めて幅広く分析することが重要です。顧客の課題解決という観点から見ると、思わぬところに競合が存在することがあります。

直接競合・間接競合の特定

直接競合は同じ製品・サービスを提供している企業です。しかし、顧客の視点から見ると、全く異なるアプローチで同じ課題を解決しようとする企業も競合になります。例えば、人事管理システムを提供している企業にとって、アウトソーシングサービスを提供している企業も間接的な競合となる可能性があります。

競合の強み・弱みの把握

競合他社のウェブサイト、資料、営業担当者様の発言、既存顧客からの情報などを総合的に分析します。競合の強みは自社が学ぶべきポイントであり、競合の弱みは自社の差別化ポイントになる可能性があります。特に、競合が注力していない顧客セグメントや機能領域は、自社が優位性を築ける機会となります。

価格戦略と差別化ポイントの分析

競合の価格体系を詳細に分析し、自社のポジショニングを明確にします。単純に価格を下げるのではなく、「なぜその価格なのか」を顧客に納得してもらえる価値提案が重要です。高価格でも選ばれている競合がいれば、その理由を分析し、自社の価値向上の参考にします。

Company(自社)分析:現実的な戦略の基盤作り

自社分析では、現状の能力を過大評価することなく、客観的に評価することが重要です。理想と現実のギャップを正確に把握することで、実現可能な戦略を立案できます。

自社の強み・弱みの客観的評価

技術力、営業力、ブランド力、財務状況、人材などを多角的に評価します。この際、「我々は技術力が高い」といった主観的な評価ではなく、「特許の取得件数」「技術者の資格保有状況」「開発スピード」「品質指標」など、客観的な指標を用いて評価することが重要です。

リソースと能力の現状把握

人員、予算、時間などの制約を明確にします。多くの企業が戦略立案時に過度に楽観的な前提を置いてしまい、実行段階で挫折することがあります。現在のマーケティング人員の経験レベル、確保できる予算の上限、他の業務との兼務状況などを正直に評価し、現実的な戦略を立案します。

市場での位置づけの明確化

競合他社と比較した自社のポジションを把握します。業界でのシェア、ブランド認知度、顧客満足度、価格ポジションなどの観点から、自社が市場でどのような立ち位置にあるかを明確にします。この分析により、「リーダー」「チャレンジャー」「ニッチャー」「フォロワー」のいずれの戦略を取るべきかが見えてきます。

【ステップ2】ターゲット顧客の具体化(ペルソナ・カスタマージャーニー設計)

3C分析により市場環境を把握した後は、最も重要な顧客を特定し、その顧客のことを深く理解することが必要です。「すべての企業が顧客」という漠然とした設定では、効果的なマーケティングは実現できません。

ペルソナ設計:理想的な顧客の詳細な人物像作成

BtoBにおけるペルソナは、BtoCよりも複雑な設定が必要です。なぜなら、企業の購買決定には複数の関係者が関わるため、それぞれの立場と関心事を理解する必要があるからです。

企業属性の詳細設定

業界、従業員数、売上規模、事業形態、地理的な立地、企業文化などを具体的に設定します。例えば、「製造業、従業員300〜1000名、年商50〜200億円、主力工場が地方にある、創業50年以上の老舗企業、保守的な企業文化」といった具合に、実在の企業を想像できるレベルまで詳細化します。

役職・職責の明確化

意思決定プロセスにおける各関係者の役割を明確にします。例えば、システム導入の場合、「IT部門長(技術的な判断)」「経営企画部長(投資判断)」「現場部門長(業務への影響評価)」「社長(最終決定)」といった具合に、誰がどのような権限と責任を持っているかを明確にします。

課題・ニーズの深掘り

表面的な要望ではなく、根本的な課題を理解します。「業務効率化」という表面的なニーズの背景に、「人手不足の深刻化」「競合他社との価格競争激化」「新規事業への投資余力確保」といった根本的な課題があることを理解し、それに対応したソリューションを提案できるようにします。

情報収集行動の詳細分析

ターゲット顧客がどのようなメディアを利用し、どのような情報源を信頼し、どのようなキーワードで検索するかを詳細に分析します。年代により情報収集行動が大きく異なることもあるため、決裁者の年齢層も考慮に入れます。

カスタマージャーニー設計:顧客視点での体験設計

カスタマージャーニーマップは、顧客が課題を認識してから解決に至るまでの一連のプロセスを、顧客の視点で描いたものです。このマップにより、各段階で顧客が何を考え、何を感じ、どのような行動を取るかを理解し、最適なタッチポイントを設計できます。

各段階での顧客の思考・感情・行動の可視化

マーケティングファネルの各段階で、顧客がどのような状況にあるかを詳細に描写します。例えば、認知段階では「なんとなく業務に非効率さを感じているが、具体的な対策は考えていない」という状況から、検討段階では「複数の選択肢を比較し、社内で合意形成を図ろうとしている」状況まで、段階ごとの変化を明確にします。

タッチポイントの最適化

各段階で顧客との接点をどこに設けるか、どのようなコンテンツを提供するかを設計します。認知段階では業界メディアへの寄稿や検索エンジン対策が有効であり、検討段階では詳細な資料やデモンストレーションが重要になります。各タッチポイントで一貫したメッセージを伝えることで、顧客の信頼を獲得し、購買意欲を高めることができます。

障壁と不安要素の特定

顧客が次の段階に進むことを阻害する要因を明確にします。「予算が確保できるか分からない」「導入時の業務停止リスクが心配」「上司の承認が得られるか不安」といった具体的な障壁を特定し、それらを解消するための施策を用意します。

【ステップ3】マーケティングファネルの設計とKPI設定

ターゲット顧客とそのジャーニーが明確になったら、具体的な成果指標を設定し、測定可能な目標を立てます。KPI(Key Performance Indicator)の設定は、マーケティング活動の効果を客観的に評価し、継続的な改善を行うために不可欠です。

ファネル各段階での適切なKPI設計

マーケティングファネルの各段階で、その段階の目的に応じた適切なKPIを設定することが重要です。すべての段階で売上や受注を指標にしてしまうと、初期段階の活動が適切に評価されません。

認知段階のKPI設定

ブランド認知度の向上と潜在顧客へのリーチを測定します。インプレッション数は広告やコンテンツがどれだけの人に見られたかを示し、リーチ数は重複を除いた実際の接触人数を表します。サイト訪問者数は、認知から関心への転換を示す重要な指標です。また、指名検索数(企業名やブランド名での検索)の増加は、ブランド認知度向上の確実な証拠となります。

興味・関心段階のKPI設定

見込み客の獲得と関心度の深化を測定します。資料ダウンロード数は、顧客が具体的な情報を求めている証拠です。メルマガ登録数は、継続的な情報提供を受け入れる意思の表れです。ウェビナー参加申込数は、より深い情報を求める関心の高さを示します。これらの指標により、マーケティング活動がどれだけ質の高いリードを生み出しているかを評価できます。

検討段階のKPI設定

購買意欲の高まりと具体的な検討状況を測定します。ウェビナー参加数(申込だけでなく実際の参加)、デモ申込数、個別相談の申込数などは、顧客の本気度を示す重要な指標です。また、サイト内での行動分析(滞在時間、閲覧ページ数、料金ページの閲覧など)により、検討の深度を測定することも可能です。

決定段階のKPI設定

営業活動の効率性と成約確率を測定します。商談数、提案書提出数、受注率、受注までの期間などを追跡し、マーケティング活動が質の高いリードを営業に引き渡せているかを評価します。また、商談の規模(受注予定金額)も重要な指標です。

目標値の設定と測定方法

KPIを設定したら、それぞれに具体的な目標値を設定する必要があります。この目標値は、過去の実績、業界のベンチマーク、利用可能なリソースなどを総合的に考慮して設定します。

過去実績に基づく現実的な目標設定

過去のデータがある場合は、それを基準として段階的な改善目標を設定します。例えば、昨年のサイト訪問者数が月間1万人だった場合、今年は月間1.5万人を目標とするといった具合です。ただし、大幅な戦略変更や新規施策の導入がある場合は、より積極的な目標設定も検討します。

業界ベンチマークとの比較

同業他社や類似業界の平均的な数値と比較することで、自社の現状と目標の妥当性を評価します。例えば、BtoB企業のメール開封率の平均が20%程度であることを知っていれば、自社の15%という数値は改善の余地があることが分かります。

測定ツールとレポーティング体制の構築

KPIを正確に測定するためのツールを導入し、定期的なレポートを作成する体制を整えます。Google Analytics、MAツール、CRMシステムなどを連携させることで、リードの獲得から受注まで一貫して追跡できるようにします。また、週次・月次・四半期のレポートにより、進捗状況を定期的に確認し、必要に応じて施策の調整を行います。

【ステップ4】具体的な施策の選定と実行計画

KPIが設定できたら、それを達成するための具体的な施策を選定し、実行計画を立てます。限られたリソースで最大の効果を得るためには、優先順位を明確にし、段階的に実行することが重要です。

リソースと目標に応じた施策選定

マーケティング施策は数多く存在しますが、すべてを同時に実行することは現実的ではありません。自社のリソース(人員、予算、時間)と目標(認知向上、リード獲得、売上増加など)に応じて、最適な施策を選定する必要があります。

コンテンツマーケティングの優先度評価

自社の専門性を活かせる分野と、ターゲット顧客のニーズが重なる領域を特定します。例えば、製造業向けのITソリューションを提供している企業であれば、「製造業のDX事例」「生産性向上の方法論」「業界法規制の解説」などのテーマで価値あるコンテンツを継続的に提供することで、専門家としてのポジションを確立できます。

デジタル広告の戦略的活用

限られた広告予算を最も効果的に活用する方法を検討します。BtoBでは、LinkedIn広告のような専門性の高いプラットフォームが効果的な場合があります。また、Google広告では、競合が少ないロングテールキーワードを狙うことで、効率的にターゲット顧客にリーチできる可能性があります。

ウェビナーとイベント戦略

オンライン・オフラインのイベントを通じて、ターゲット顧客との直接的な関係構築を図ります。業界の専門家を招いたセミナーや、顧客の成功事例を紹介するイベントなどを通じて、自社の専門性をアピールし、質の高いリードを獲得できます。

実行計画の策定と進捗管理

選定した施策を効果的に実行するためには、詳細な実行計画を策定し、適切な進捗管理を行うことが重要です。

タイムラインと責任者の明確化

各施策について、開始時期、完了予定時期、担当者、必要なリソースを明確に定義します。例えば、「4月:競合分析完了(担当:Aさん)」「5月:ペルソナ設計完了(担当:Bさん)」「6月:コンテンツ制作開始(担当:Cさん)」といった具合に、具体的なスケジュールと責任を明確にします。

予算配分と効果測定の仕組み

各施策にどの程度の予算を配分するか、その効果をどのように測定するかを事前に決定します。例えば、年間マーケティング予算1000万円のうち、コンテンツ制作に300万円、デジタル広告に400万円、イベント開催に300万円といった配分を行い、それぞれの投資対効果を測定できるようにします。

定期的な見直しと調整の仕組み

月次または四半期ごとに進捗状況を確認し、必要に応じて計画を調整する仕組みを構築します。市場環境の変化、競合の動向、社内リソースの変化などに応じて、柔軟に戦略を調整することで、継続的に最適な結果を追求します。

【ステップ5】効果測定と改善サイクルの確立(PDCA)

戦略を実行するだけでは十分ではありません。継続的に効果を測定し、データに基づいて改善を行うPDCAサイクルを確立することで、マーケティングの効果を継続的に向上させることができます。

Plan(計画):データに基づく仮説構築

効果的な計画立案のためには、過去のデータと市場の洞察に基づいた仮説を構築することが重要です。「このようなアプローチを取れば、こういう結果が得られるはず」という明確な仮説があることで、後の効果測定と改善が可能になります。

仮説の明確化

「ターゲット顧客のペルソナAに対して、課題解決型のブログ記事を月4本公開すれば、月間サイト訪問者数が20%増加し、資料ダウンロード数が15%増加する」といった具体的で測定可能な仮説を立てます。

成功指標の事前定義

何をもって成功とするかを事前に明確に定義します。定量的な指標(数値目標)だけでなく、定性的な指標(顧客からのフィードバック、ブランド認知度の変化など)も含めて、多角的に成功を評価できるようにします。

Do(実行):計画に基づく確実な実行

計画が立案されたら、それを確実に実行することが重要です。実行段階では、計画との差異を最小限に抑え、予期しない問題が発生した場合は速やかに対応する体制を整えます。

実行プロセスの標準化

同じような施策を繰り返し実行する際の品質を保つため、作業手順を標準化します。例えば、ブログ記事制作であれば、「キーワード選定→構成作成→執筆→校正→公開→効果測定」といった一連のプロセスを標準化し、誰が担当しても一定の品質を保てるようにします。

進捗状況の可視化

実行状況をリアルタイムで把握できるダッシュボードやレポートを作成します。これにより、計画からの遅れや問題を早期に発見し、適切な対応を取ることができます。

Check(評価):客観的データに基づく効果測定

実行した施策の効果を客観的に評価することで、仮説の正しさを検証し、次の改善につなげることができます。

定量的分析

事前に設定したKPIに基づいて、施策の効果を数値で評価します。単に「良くなった」「悪くなった」という感覚的な評価ではなく、具体的な数値とその変化要因を分析します。例えば、「ブログ記事公開後、サイト訪問者数が前月比25%増加したが、これはSEO効果よりもSNSでのシェアによる効果が大きかった」といった詳細な分析を行います。

定性的分析

顧客からのフィードバック、営業担当者様からの情報、問い合わせ内容の変化などを分析します。数値では表れない変化や、今後の改善のヒントを得ることができます。

Action(改善):学びを次の計画に活かす

評価結果に基づいて、次のサイクルでの改善点を特定し、計画に反映させることで、継続的な向上を実現します。

成功要因の横展開

効果の高かった施策の成功要因を分析し、他の施策にも応用できるかを検討します。例えば、特定のテーマのブログ記事が高い反応を得た場合、そのテーマを他の形式(ウェビナー、ホワイトペーパーなど)でも展開することを検討します。

失敗要因の根本分析

期待した効果が得られなかった施策について、その原因を詳細に分析します。ターゲティングの問題なのか、メッセージの問題なのか、タイミングの問題なのかを特定し、次回は同じ失敗を繰り返さないようにします。

次期計画への反映

得られた学びを具体的に次の計画に反映させます。単に「改善する」という抽象的な表現ではなく、「ターゲットペルソナを○○に変更する」「コンテンツのトーンを△△に調整する」といった具体的な改善策を計画に組み込みます。

これらの戦略や施策を円滑に実行するためには、適切なチーム体制が不可欠です。戦略を実行するためのマーケティングチームの立ち上げ方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

【施策一覧】BtoBマーケティングの実践手法20選

BtoBマーケティングの戦略が固まったら、次は具体的な施策の実行段階に入ります。ここでは、現在のBtoB市場で特に効果的とされる20の手法を、オンライン・オフラインに分けて解説します。

重要なのは、すべての手法を同時に実行するのではなく、自社のリソース、ターゲット顧客の特性、事業目標に応じて適切な組み合わせを選択することです。

オンライン実践手法12選

- コンテンツマーケティング

- SEO(検索エンジン最適化)

- Web広告

- ウェビナー(オンラインセミナー)

- メールマーケティング

- SNSマーケティング

- 動画マーケティング

- プレスリリース

- MA(マーケティングオートメーション)

- ABM(アカウントベースドマーケティング)

- インフルエンサーマーケティング

- マーケティング分析・最適化

オフライン実践手法8選

- 展示会・見本市

- オフラインセミナー

- テレマーケティング

- DM(ダイレクトメール)

- 新聞・雑誌広告

- 交通広告

- 紹介・リファラルマーケティング

- 営業同行・共同イベント

オンライン実践手法12選:デジタル時代の主戦場

1. コンテンツマーケティング

価値ある情報を継続的に提供し、潜在顧客との信頼関係を構築する手法です。ターゲット顧客の課題解決に役立つ専門的な知識やノウハウを提供することで、「この会社は業界を理解している」という信頼を獲得できます。成果が現れるまで6ヶ月〜1年を要しますが、一度構築したコンテンツ資産は長期的な価値を提供し続けます。

※コンテンツマーケティングは、やみくもに進めると失敗に終わることも少なくありません。『BtoBコンテンツ失敗の根本原因:「戦略以前」を解決する9つのチェックリスト』を確認しておきましょう。

2. SEO(検索エンジン最適化)

検索エンジンで自社関連キーワードの上位表示を獲得し、能動的な見込み客を獲得する手法です。BtoBでは競合が激しい一般キーワードより、「製造業 CRM 導入事例」などの具体的なロングテールキーワードが効果的です。現代のSEOではE-A-T(専門性・権威性・信頼性)の向上が不可欠で、質の高いコンテンツ提供が重要です。

3. Web広告

Google広告やLinkedIn広告を活用し、精密なターゲティングで効率的に見込み客を獲得する手法です。LinkedIn広告では職種、業界、企業規模、役職などで詳細なターゲティングが可能で、決裁権を持つ管理職層に直接リーチできます。即効性が高い反面、継続的な投資が必要で、広告停止と同時に流入も停止します。

Web広告は短期的な成果を求める場合に有効です。BtoBリスティング広告の費用対効果を最大化する方法を知ることで、より効率的にリードを獲得できます。

4. ウェビナー(オンラインセミナー)

オンラインで専門知識を提供し、見込み客との直接的な関係を構築する手法です。地理的制約なく多くの参加者を集められ、Q&Aセッションを通じて双方向のコミュニケーションが可能です。録画機能により当日参加できなかった見込み客にも後日提供でき、長期的なマーケティング資産として活用できます。

5. メールマーケティング

獲得した見込み客との継続的な関係維持と購買意欲の段階的向上を図る手法です。業界、企業規模、役職、関心分野でセグメント化し、それぞれに最適化されたコンテンツを配信します。BtoBでは月2〜4回程度の配信が適切で、常に価値ある情報を提供することで長期的な信頼関係を構築できます。低コストで高いパーソナライゼーションが可能です。

6. SNSマーケティング

LinkedIn、Twitter、YouTubeを中心に、業界専門家としてのポジション確立とリアルタイムなコミュニケーションを図る手法です。LinkedInはBtoBで最重要のプラットフォームで、従業員の個人アカウントを活用したソートリーダーシップ確立が効果的です。業界の最新動向への見解共有により、思想的リーダーとしての地位を築けます。

7. 動画マーケティング

複雑な製品やサービスを視覚的にわかりやすく説明し、高いエンゲージメントを実現する手法です。製品デモ、顧客成功事例、専門知識解説を動画形式で提供します。近年はTikTok、YouTube Shortsなどのショート動画も注目されており、「3分でわかる○○」といった忙しいビジネスパーソン向けのコンテンツが効果的です。

8. プレスリリース

メディア掲載を通じて第三者評価を獲得し、社会的信頼性を向上させる手法です。新製品発表、重要契約締結、業界初の取り組みなどニュース性のある情報を発信します。自社発信では得られない客観性と権威性を持ち、メディア掲載による直接露出だけでなく、営業資料での権威付けにも活用でき、SEO効果も期待できます。

9. MA(マーケティングオートメーション)

マーケティング活動の自動化により、人的リソースの制約を超えた大規模な見込み客管理を実現する手法です。個々の見込み客の行動に基づいたパーソナライズされたコミュニケーションを自動化し、リードスコアリング機能で購買確度を可視化できます。詳細なシナリオ設計が成功の鍵で、営業効率の大幅向上が期待できます。

10. ABM(アカウントベースドマーケティング)

特定の重要企業に対して個別化されたマーケティング活動を展開する手法です。高額商材や長期契約が中心の企業に特に効果的で、10〜50社程度の重要企業を選定し、それぞれの課題や事業戦略に合わせたカスタマイズされたアプローチを行います。従来の薄く広いアプローチより、集中投資による高い投資対効果を実現できます。

11. インフルエンサーマーケティング

業界の専門家や著名人の信頼性を活用し、自社の専門性と信頼度を向上させる手法です。BtoBではフォロワー数より業界での専門性と影響力が重視され、大学教授、業界団体幹部、著名コンサルタントなどとの連携が効果的です。共同ウェビナー、コンテンツ監修、共同講演などを通じて、第三者視点から自社の専門性を証明してもらいます。

12. マーケティング分析・最適化

データに基づいた客観的分析と継続的最適化により、マーケティング効果を向上させる手法です。ウェブ解析、メール効果測定、SNS分析、営業結果分析を統合し、マーケティングファネル全体の効果を可視化します。A/Bテストの継続実施と予測分析の活用により、科学的根拠に基づいた戦略調整が可能になります。

オフライン実践手法8選:対面コミュニケーションの価値

1. 展示会・見本市

短期間で大量の業界関係者と接触できる貴重な機会です。普段面会困難な決裁者や新分野の潜在顧客と直接会話でき、新規開拓に極めて効果的です。明確な目標設定と綿密な事前準備が成功の鍵で、事前告知により重要見込み客の来場促進を図ります。展示会後の段階的フォローアップが成果最大化につながります。

2. オフラインセミナー

会場開催により、ウェビナーでは得られない深い信頼関係を構築できる手法です。直接対話、非言語コミュニケーション、会場雰囲気が相まって強い印象を残せます。業界最新動向、成功事例分析、実践ノウハウ共有など、参加者にとって明確な価値を提供するコンテンツ企画が重要です。セミナー後の個別対話で具体的課題を把握できます。

3. テレマーケティング

電話やWeb会議で見込み客と直接対話し、関係構築を図る手法です。メールでは伝えきれない微妙なニュアンスや相手の反応をリアルタイムで把握できます。適切なリストと効果的なスクリプト準備が重要で、火曜〜木曜の午前中が効果的です。単なる営業電話でなく、価値ある情報提供から関係をスタートすることが現代的アプローチです。

4. DM(ダイレクトメール)

デジタル化が進む現代において希少価値が高まり、適切に実施すれば高い注目度を獲得できる手法です。決裁権を持つ経営層には物理的DMの方が印象に残りやすく、パーソナライゼーションで差別化を図ります。受取人の企業に関する具体的調査結果を含めることで専門性と本気度を示し、送付タイミングも戦略的に選択します。

5. 新聞・雑誌広告

業界専門誌や経済新聞への広告掲載により、企業の権威性と信頼性を向上させる手法です。読者の多くが業界関係者や経営層で、ターゲットへの確実なリーチが可能です。権威ある媒体掲載により「業界で認められた企業」という印象を与えられます。継続掲載によりブランド認知度と信頼性を段階的に向上させることが重要です。

6. 交通広告

駅構内や電車内で通勤するビジネスパーソンに確実に露出できる手法です。ターゲット企業が集中するエリアを結ぶ路線を戦略的に選択し、朝の通勤時間帯は新情報受容性が高く、夕方は課題整理時間のため解決策広告が効果的です。同じ人に繰り返し露出できることで、ブランド認知度と記憶定着度を高められます。

7. 紹介・リファラルマーケティング

既存顧客からの紹介により、最も成約率の高いリード獲得を実現する手法です。第三者推薦により信頼性が担保され、通常施策より高い成約率を実現できます。既存顧客の満足度向上が前提で、プロジェクト成功直後など満足度の高いタイミングで紹介依頼することが効果的です。紹介しやすい仕組み構築と適切なメリット提供が継続的紹介獲得につながります。

8. 営業同行・共同イベント

パートナー企業との連携により、相互の顧客基盤を活用した効率的新規開拓を実現する手法です。信頼関係のあるパートナー紹介により、通常より短期間で信頼関係を構築できます。相互メリットのある関係設計が重要で、両社の専門性を活かした付加価値の高い共同コンテンツ提供により、単独では提供できない包括的価値を実現します。

まとめ:BtoBマーケティング成功の鍵は顧客との長期的な関係構築

本記事では、BtoBマーケティングの重要性から戦略、施策、までを解説しました。BtoCとの違いを理解し、顧客の購買プロセスに沿った論理的な戦略を立て、オンラインとオフラインの施策を組み合わせることが重要です。しかし、最も本質的な成功要因は、顧客企業の課題解決に真摯に向き合い、信頼に基づく長期的なパートナーシップを築くことにあります。この記事が、皆様のBtoBマーケティング活動の一助となれば幸いです。