BtoBマーケティングにおいて、継続的な成果を最大化するためには戦略的な「計画」が不可欠です。

しかし、「何から手をつければ良いかわからない」「場当たり的な施策から脱却したい」「年間を通した計画的なマーケティングを実現したい」と悩む担当者様は少なくありません。

この記事では、BtoBマーケティング計画の基本的な考え方から、すぐに実践できる具体的な立て方まで、7つのステップとフレームワーク実践事例で分かりやすく解説いたします。

BtoBマーケティング計画とは何か?

- 包括的な戦略設計書として機能する計画書

- 単なる施策の羅列ではなく、目標達成に向けた具体的なロードマップ

- マーケティング戦略を実現するための行動計画とスケジュール

BtoBマーケティング計画とは、企業が他の企業に対して商品やサービスを効果的に販売するための包括的な戦略設計書です。この計画書は、単なるマーケティング施策の羅列ではありません。明確な目標設定から始まり、ターゲット顧客の特定、競合分析、具体的な施策の選定、実行スケジュール、予算配分、効果測定まで、一連のプロセスを体系的にまとめた実行可能な設計書となります。

多くの企業では「戦略」と「計画」を混同しがちですが、両者には明確な違いがあります。戦略が「何を目指すか」という大局的な方向性と基本方針を定めるのに対し、計画は「どのように実現するか」を具体的に示すものです。例えば、「新規顧客開拓を強化する」という戦略に対して、「月間50件のリード獲得を目標に、SEO対策とウェビナー開催を組み合わせて実施する」というのが計画になります。

効果的なBtoBマーケティング計画は、営業部門との連携を前提として設計される点も重要な特徴です。マーケティング部門が創出したリードを営業部門がどのように活用するのか、両部門がどのような役割分担で顧客獲得に取り組むのかを明確に定義することで、組織全体として効率的な売上向上を実現できます。

BtoBマーケティング計画が必要な理由

- 顧客の購買行動が大きく変化している

- 競争環境が激化し、戦略的アプローチが不可欠

- 限られたリソースで最大の成果を求められている

- 営業とマーケティングの連携強化が急務

現代のBtoB企業が直面する課題は複雑化しており、計画的なアプローチなしには解決が困難になっています。

最も大きな変化は、顧客の購買行動です。Salesforceの調査によると、BtoB顧客の67%が営業担当者様と最初のコンタクトを取る前に、すでに購買プロセスの大部分を完了しています。インターネットの普及により、企業の担当者様は検索エンジンで課題解決方法を調べ、各社のホームページや資料を確認し、口コミサイトやSNSで評判を確認してから、営業担当者様にコンタクトを取るようになりました。

この変化により、従来の「営業担当者様が直接説明して理解を得る」というアプローチだけでは、顧客との接点を持つこと自体が困難になっています。顧客が情報収集している段階で、自社の存在や価値を認知してもらう仕組みが必要であり、これこそがマーケティング計画の重要性が高まっている理由です。

競争環境の激化も見逃せません。多くの業界で類似商品・サービスが増加し、価格競争だけでは差別化が困難になっています。このような環境では、顧客の課題を深く理解し、自社独自の価値提案を効果的に伝える戦略的なマーケティングが競争優位の源泉となります。

さらに、経営環境の不確実性が高まる中で、企業は限られた予算と人員で最大の成果を求められています。場当たり的な施策では投資対効果を最大化できないため、データに基づいた計画的なアプローチが不可欠となっています。

計画を立てることで得られる3つのメリット

緻密なマーケティング計画は、ビジネスの成長を加速させるエンジンとなります。

1. 目標達成への道筋が明確になる

ゴールから逆算して具体的なアクションプランを設計するため、着実に成果を積み上げられます。年間目標を四半期、月次に分解することで、進捗状況を常に把握できます。

2. 予算とリソースの最適化

施策の優先順位が明確になり、ROIの高い活動にリソースを集中投下できます。限られた予算を効果的に配分し、最大限の成果を引き出せます。

3. チーム・部門間の連携強化

共通の目標と計画を持つことで、営業部門などとの連携がスムーズになり、組織全体で一貫した顧客アプローチが実現します。

BtoBマーケティング計画とは?戦略との違いを理解しよう

マーケティング計画を正しく立てるためには、まず「戦略」との違いを理解することが重要です。

これらは混同されがちですが、それぞれ異なる役割を担っています。

マーケティング計画と戦略の役割の違い

「戦略」は「何を達成するか(What)」という目的地(ゴール)を定めるものです。企業の方向性や競争優位性を示す大きな方針となります。

一方、「計画」は「どのように達成するか(How)」という具体的な道のり(プロセス)を示すものです。戦略を実行可能なタスクレベルまで分解したものが計画です。

戦略という大きな方針がなければ、計画は方向性を見失います。逆に、計画がなければ戦略は絵に描いた餅で終わってしまいます。

戦略を具体的なアクションに落とし込むのが「計画」

例えば、「新規市場でシェアNo.1を獲得する」という戦略があったとします。

これを実現するために必要な要素を具体化したものがマーケティング計画です:

- 誰に:ターゲット企業・担当者

- いつ:年間・四半期・月次のスケジュール

- どのチャネルで:Web、展示会、セミナー、広告など

- どのようなメッセージを:課題解決型コンテンツ、事例紹介など

- どれくらいの予算で:各施策への予算配分

- どのように測定するか:KPIと効果測定方法

戦略という抽象的な目標を、実行可能なタスクレベルまで分解するプロセスが計画策定です。

BtoBマーケティング計画の立て方7ステップ

ここでは、BtoBマーケティング計画を実践的に立てるための7つのステップを解説します。このプロセスに沿って進めることで、網羅的で実行可能な計画を作成できます。

ステップ1:現状分析と課題の明確化

効果的なBtoBマーケティング計画を立案するためには、まず現状を正確に把握することが不可欠です。感覚的な判断ではなく、データに基づいた客観的な分析により、自社が置かれている状況と解決すべき課題を明確にします。

3C分析による環境分析

Customer(顧客)の分析

- ターゲット市場の規模と成長性の把握

- 顧客の購買プロセスと意思決定構造の理解

- 顧客が抱える課題とニーズの特定

顧客分析では、まず対象市場の定量的な把握から始めます。業界レポートや統計データを活用して、現在の市場規模だけでなく、今後3-5年の成長予測も調査します。成長市場であれば新規参入の機会が大きく、成熟市場であれば既存競合からのシェア奪取戦略が必要になるため、戦略の方向性を決める重要な判断材料となります。

BtoB企業では複数の関係者が意思決定に関わるため、購買プロセスの詳細な理解が欠かせません。担当者、管理者、決裁者それぞれの役割と影響力を把握し、誰がいつどのような判断をするのかをマッピングします。例えば、IT投資の場合、現場の担当者様が課題を認識し、管理者が解決策を検討し、経営陣が最終的な投資判断を下すという流れが一般的です。各段階でどのような情報が求められるかを理解することで、効果的なアプローチ戦略を立案できます。

顧客のニーズ分析では、表面的な要望だけでなく、その背景にある本質的な課題を探ることが重要です。顧客インタビューや既存顧客へのヒアリング、営業担当者様からの情報収集を通じて、顧客が本当に困っていることは何か、どのような状態を理想としているかを深掘りします。

Company(自社)の分析

- 自社の強み・弱みの客観的な評価

- 現在のマーケティング活動の成果測定

- 利用可能なリソースの棚卸し

自社分析では、競合と比較した際の相対的な強み・弱みを客観的に評価します。技術力、サービス品質、価格競争力、営業力、ブランド力など、複数の軸で自社のポジションを把握します。この際、自社の主観的な評価だけでなく、顧客からのフィードバックや市場での評価も参考にすることが重要です。

現在のマーケティング活動については、投資金額と成果を定量的に評価します。Webサイトのアクセス数、リード獲得数、商談化率、受注率、顧客獲得コストなど、各指標の現状値と過去からの推移を整理します。これにより、どの施策が効果的で、どの領域に改善の余地があるかを明確にできます。

リソースの棚卸しでは、マーケティング活動に投入できる人員、予算、ツール、スキルを現実的に把握します。理想的な計画を立てても、実行できるリソースがなければ絵に描いた餅になってしまうため、制約条件を明確にしておくことが重要です。

Competitor(競合)の分析

- 主要競合企業のマーケティング戦略の調査

- 競合の強み・弱みの詳細分析

- 市場でのポジショニングの把握

競合分析では、直接競合だけでなく、顧客の課題解決における間接競合も含めて調査します。各競合企業のWebサイト、資料、イベント参加、営業担当者様からの情報などを通じて、彼らがどのような戦略でマーケティング活動を行っているかを把握します。

特に注目すべきは、競合のメッセージングとポジショニングです。どのような価値提案を行い、どのような顧客層をターゲットにしているかを分析することで、自社の差別化ポイントを明確にできます。競合が強い領域では真正面から戦うのではなく、別の切り口での差別化を検討することも重要です。

SWOT分析による戦略的視点の整理

- Strengths(強み):自社が競合より優れている点

- Weaknesses(弱み):改善が必要な領域

- Opportunities(機会):市場や環境の変化がもたらす可能性

- Threats(脅威):事業に悪影響を与える外部要因

3C分析で収集した情報をもとに、SWOT分析を実施して戦略的な示唆を得ます。単に要素を列挙するだけでなく、各要素を組み合わせた戦略オプションを検討することが重要です。

強みと機会を組み合わせた「SO戦略」では、自社の強みを活かして市場機会を最大限に活用する方法を検討します。例えば、技術力が強みで、デジタル化の進展が機会である場合、「技術的な専門性を活かしたデジタル変革支援サービス」という戦略オプションが考えられます。

弱みと脅威を組み合わせた「WT戦略」では、リスクを最小化する防御的な戦略を検討します。価格競争力が弱みで、低価格競合の参入が脅威である場合、「価格以外の価値(サポート品質、導入実績等)での差別化」という戦略が必要になります。

現状の課題と優先順位の明確化

- 定量的なデータに基づく課題の特定

- 課題の影響度と解決の緊急度による優先順位付け

- 解決可能性とリソース制約を考慮した実行計画

分析結果をもとに、解決すべき課題を明確にし、優先順位を設定します。課題は売上への影響度と解決の緊急度の2軸で評価し、「高影響度・高緊急度」の課題から優先的に取り組みます。

例えば、「リード獲得数の不足」「商談化率の低さ」「営業とマーケティングの連携不足」といった課題がある場合、それぞれが売上にどの程度影響するか、どの程度急いで解決する必要があるかを評価します。データに基づいた客観的な判断により、限られたリソースを最も効果的な領域に集中投入できます。

ステップ2:目的(KGI)と目標(KPI)を設定する

現状分析の結果を踏まえ、マーケティング活動を通じて最終的に達成したい目的(KGI:重要目標達成指標)を設定します。適切な目標設定により、チーム全体が同じ方向を向いて活動でき、成果の測定と改善を継続的に行えるようになります。

組織の成熟度に応じた目標設定

立ち上げ期(マーケティング活動開始から1年以内)

- 主要KPI:リード獲得数、商談創出数

- 目的:マーケティングプロセスの構築と初期成果の創出

- 成功指標:月間30-50件のリード獲得、商談化率10-15%

立ち上げ期では、まずマーケティング活動の基盤を構築し、一定の成果を継続的に創出できる体制を整えることが最優先です。この段階では売上への直接的な貢献よりも、リードジェネレーションの仕組みを確立し、営業部門との連携プロセスを整備することに重点を置きます。

具体的には、Webサイトの最適化、コンテンツマーケティングの開始、基本的な営業ツール(CRM、MAツール等)の導入を通じて、月間30-50件程度のリード獲得を目指します。この数値は業界や商材によって大きく異なりますが、重要なのは継続的に一定数のリードを創出できる仕組みを作ることです。

また、獲得したリードの商談化率も重要な指標です。立ち上げ期では10-15%程度を目標とし、営業部門とのリード引き渡し基準を明確化します。この段階で適切な基準を設けることで、後の成長期により効率的にスケールアップできます。

成長期(マーケティング活動開始から1-3年)

- 主要KPI:有効商談数(SQL)、商談化率

- 目的:質の高いリードの安定的な創出と営業連携の最適化

- 成功指標:月間15-25件の有効商談、商談化率20-30%

成長期では、リード獲得の「量」から「質」へと重点をシフトします。単純なリード数よりも、実際に営業活動につながる有効な商談(SQL:Sales Qualified Lead)の創出に注力します。

この段階では、ペルソナの精緻化、リードナーチャリングの仕組み構築、リードスコアリングの導入などにより、より質の高いリードを営業部門に提供することを目指します。商談化率も立ち上げ期の倍程度の20-30%を目標として設定し、営業効率の向上に貢献します。

また、リードソース別の商談化率や受注率の分析を行い、最も効果的な施策に予算とリソースを集中投入する戦略的な意思決定を行います。

成熟期(マーケティング活動開始から3年以降)

- 主要KPI:売上貢献額、顧客獲得コスト(CAC)、顧客生涯価値(LTV)

- 目的:売上最大化と投資効率の最適化

- 成功指標:売上の30-50%をマーケティング経由で創出、CAC対LTV比率1:3以上

成熟期では、マーケティング活動の売上への直接的な貢献を重視します。新規顧客獲得だけでなく、既存顧客のアップセル・クロスセルも含めた包括的な売上貢献を目指します。

この段階では高度な分析とマーケティングオートメーションにより、顧客一人ひとりに最適化されたアプローチを実現します。また、顧客獲得コスト(CAC)と顧客生涯価値(LTV)の比率を重要指標として、投資効率を継続的に改善します。

SMART原則に基づいた目標設定

- Specific(具体的):曖昧さを排除した明確な目標定義

- Measurable(測定可能):数値で客観的に評価できる指標

- Achievable(達成可能):現実的で挑戦的な水準設定

- Relevant(関連性):事業目標との明確な関連性

- Time-bound(期限明確):具体的な達成期限の設定

SMART原則は、効果的な目標設定の基本フレームワークです。BtoBマーケティングにおいても、この原則に従って目標を設定することで、チーム全体が共通認識を持って活動できます。

具体的な設定例として、「リード獲得を増やす」という曖昧な目標ではなく、「2025年第1四半期末までに、月間リード獲得数を現在の30件から50件に増加させ、商談化率20%を維持する」という形で設定します。これにより、何を、いつまでに、どの程度達成すべきかが明確になります。

測定可能性の観点では、すべてのKPIについて測定方法と頻度を明確に定義します。例えば、リード獲得数はMAツールで自動集計し、毎週月曜日に前週の実績をレポートするといった具体的な運用ルールを設けます。

達成可能性については、過去の実績データと市場環境を考慮して現実的な水準を設定します。過度に高い目標はチームのモチベーション低下を招き、低すぎる目標は成長機会を逸する可能性があるため、適切なバランスが重要です。

営業部門と連携したKPIツリーの構築

- 売上目標から逆算したマーケティングKPIの設定

- 営業とマーケティングの役割分担の明確化

- リード引き渡し基準とSLA(Service Level Agreement)の策定

効果的なBtoBマーケティングには、営業部門との密な連携が不可欠です。KPIツリーを構築する際も、売上目標を起点として、営業とマーケティングの役割分担を明確にします。

例えば、年間売上目標が1億円で、平均受注単価が100万円の場合、年間100件の受注が必要です。受注率が20%であれば、500件の商談が必要になります。商談化率が25%であれば、2,000件のリードが必要という計算になります。

このような逆算により、マーケティング部門が達成すべきリード獲得目標が明確になります。さらに、リードの質を向上させることで商談化率を30%に改善できれば、必要なリード数は1,667件に削減でき、より効率的な目標達成が可能になります。

リード引き渡し基準については、営業部門と共同で策定します。企業規模、業界、課題の明確性、予算規模、導入時期などの要素を組み合わせて、「どのようなリードを営業部門に引き渡すか」を明確に定義します。また、引き渡し後のフォローアップ期間や、フィードバックの提供方法も含めたSLAを設定することで、両部門の連携を強化します。

段階的な目標設定と進捗管理

- 短期目標(月次):日常的な活動管理と迅速な軌道修正

- 中期目標(四半期):戦術的な改善と最適化

- 長期目標(年次):戦略的な方向性と大きな成果

目標設定では、異なる時間軸での目標を設定し、段階的な進捗管理を行います。短期目標は日常的な活動レベルでの管理を可能にし、長期目標は戦略的な方向性を示します。

月次目標では、リード獲得数、Webサイト訪問数、コンテンツダウンロード数など、比較的短期間で成果が見える指標を設定します。これにより、月末時点で目標に対する進捗を評価し、必要に応じて翌月の施策を調整できます。

四半期目標では、商談数、商談化率、主要なキャンペーンの成果など、より大きな成果指標を設定します。四半期末のレビューでは、戦術レベルでの改善点を検討し、次四半期の施策計画に反映します。

年次目標は、売上貢献、ブランド認知度、市場シェアなど、戦略的な成果指標を中心に設定します。年次レビューでは、マーケティング戦略全体の有効性を評価し、必要に応じて翌年度の戦略見直しを行います。

ステップ3:ターゲット顧客の具体化(ペルソナ・カスタマージャーニー設計)

ターゲット顧客の詳細化は、効果的なBtoBマーケティング計画の基盤となる重要なステップです。「誰に」「何を」「どのように」伝えるかを明確にすることで、限られたリソースを最も効果的な対象に集中投入できます。

セグメンテーション戦略

企業属性による分類

- 業界・業種:製造業、IT・情報通信業、金融業、小売業等

- 企業規模:従業員数、売上高、資本金による分類

- 地域・エリア:国内外、都市部・地方、営業エリア等

セグメンテーションでは、まず企業属性による基本的な分類から始めます。業界・業種の分類では、自社の商品・サービスがどの業界で最も価値を発揮できるかを検討し、業界特有の課題や規制、商慣習を理解します。例えば、製造業では品質管理や効率化が重視され、金融業では規制対応やセキュリティが重要な要素となります。

企業規模による分類では、従業員数、売上高、資本金などの定量的指標を用います。大企業では意思決定プロセスが複雑で導入期間が長い一方、投資規模は大きくなります。中小企業では意思決定が早く、コストパフォーマンスを重視する傾向があります。自社のリソースと営業体制に適した規模の企業をターゲットとすることが重要です。

地域・エリアの分類では、営業効率とカバー範囲のバランスを考慮します。国内市場に集中するか、海外展開を視野に入れるか、都市部の競争激化した市場を狙うか、地方の未開拓市場を攻めるかといった戦略的判断が必要です。

購買特性による分類

- 予算規模:年間IT予算、設備投資予算等の投資規模

- 意思決定スピード:検討期間、承認プロセスの複雑さ

- 導入実績:新技術採用への積極性、リスク許容度

購買特性による分類では、顧客の投資行動パターンを理解します。予算規模の分析では、ターゲット企業がどの程度の投資を年間で行っているか、どの時期に予算執行が集中するかを把握します。これにより、自社商品の価格帯に適した企業を特定し、提案タイミングを最適化できます。

意思決定スピードの分析では、検討開始から契約締結までの期間、関与する意思決定者の数、承認プロセスの複雑さを評価します。迅速な意思決定を行う企業には機動的なアプローチを、慎重な検討を行う企業には長期的な関係構築を重視したアプローチを取る必要があります。

導入実績の分析では、新技術や新しいソリューションに対する積極性を評価します。イノベーター企業は新しい価値を積極的に評価しますが、価格よりも革新性を重視します。一方、フォロワー企業は実績と安定性を重視し、コストパフォーマンスを厳しく評価します。

課題・ニーズによる分類

- 解決したい課題:業務効率化、コスト削減、売上向上等

- 緊急度:今すぐ解決が必要、中長期的な改善課題等

- 投資の動機:法規制対応、競争力強化、新規事業展開等

課題・ニーズによる分類は、最も重要でありながら最も難しい分類軸です。表面的な要望ではなく、企業が本質的に解決したい課題を理解することで、より効果的な価値提案が可能になります。

業務効率化を求める企業には、具体的な作業時間短縮や生産性向上の効果を数値で示すことが重要です。コスト削減を重視する企業には、投資回収期間やROIを明確に提示する必要があります。売上向上を目指す企業には、新規顧客獲得や既存顧客の単価向上につながる具体的な効果を示すことが求められます。

緊急度の評価では、法規制対応や競合対策など、待ったなしの課題を抱える企業と、中長期的な競争力強化を目指す企業を区別します。緊急性の高い課題を抱える企業には迅速な対応力をアピールし、中長期的な課題については戦略的なパートナーシップを提案することが効果的です。

具体的で実用的なペルソナ作成

基本情報の詳細化

- 企業情報:業界、規模、成長ステージ、主要商品・サービス

- 個人情報:役職、部署、年齢、経験年数、学歴

- 責任範囲:予算権限、意思決定への影響力、評価指標

ペルソナ作成では、架空の理想的な顧客像を具体的に設定します。単なる属性の羅列ではなく、実在する人物のように詳細に設定することで、チーム全体が共通の顧客イメージを持てるようになります。

企業情報では、業界や規模だけでなく、成長ステージ(スタートアップ、成長期、成熟期等)や主力商品・サービス、競合環境も含めて設定します。これにより、その企業が置かれている状況と抱えている課題をより具体的に理解できます。

個人情報では、役職や部署だけでなく、その人の経歴や専門性、これまでの経験も含めて設定します。例えば、「IT部門のマネージャーで、システム導入経験が豊富だが、最新のクラウド技術には不安を感じている」といった具体的な設定により、適切なアプローチ方法を検討できます。

責任範囲の設定では、その人がどの程度の予算権限を持ち、意思決定にどれだけの影響力があるかを明確にします。また、その人がどのような指標で評価されているかを理解することで、提案内容をその人のメリットに合わせて調整できます。

課題・ニーズの深掘り

- 日常的な困りごと:業務上のボトルネック、頻繁に発生する問題

- 理想の状態:達成したい目標、解決後の期待効果

- 情報収集行動:利用するメディア、信頼する情報源、意思決定プロセス

ペルソナの課題・ニーズを設定する際は、表面的な要望だけでなく、その背景にある本質的な困りごとまで深掘りします。日常的な困りごとでは、「毎月の集計作業に3日かかって残業が続いている」「顧客からの問い合わせ対応が追いつかず、満足度が低下している」といった具体的な状況を設定します。

理想の状態では、課題が解決された後の具体的な状況を描きます。「集計作業が自動化されて、より戦略的な業務に時間を使えるようになる」「問い合わせ対応が効率化されて、顧客満足度が向上し、リピート率が上がる」といった明確なゴールイメージを持つことで、より説得力のある提案が可能になります。

情報収集行動の分析では、そのペルソナがどのようなメディアで情報収集し、誰の意見を信頼するか、どのようなプロセスで意思決定を行うかを詳細に設定します。これにより、適切なチャネルとタイミングでアプローチできるようになります。

コミュニケーション特性

- 好む情報形式:詳細な資料、概要説明、数値データ、事例紹介等

- 意思決定スタイル:データ重視、直感重視、合議制、トップダウン等

- リスク許容度:新しい取り組みへの積極性、失敗への恐れ

コミュニケーション特性の設定により、そのペルソナに最も響くメッセージの伝え方を明確にします。詳細な技術資料を好む人には、スペックや機能の詳細情報を提供し、概要説明を好む人には、メリットと効果を分かりやすくまとめた資料を用意します。

意思決定スタイルの理解は、提案方法の最適化に直結します。データ重視の人には具体的な数値や比較表を提示し、直感重視の人にはビジョンや将来像を重視した提案を行います。合議制の組織では関係者全員が納得できる材料を、トップダウンの組織では決裁者に響く提案を準備する必要があります。

リスク許容度の設定では、新しい取り組みに対する積極性や、失敗した場合の影響への懸念を考慮します。リスクを恐れる人には実績や保証を重視した提案を、チャレンジ精神旺盛な人には革新性や先進性をアピールした提案を行うことが効果的です。

カスタマージャーニーマップの構築

認知段階のマッピング

- 課題認識:何がきっかけで課題を認識するか

- 情報収集:どのような方法で初期情報を収集するか

- 提供価値:この段階で求められる情報やサポート

カスタマージャーニーマップでは、顧客が課題を認識してから解決策を導入するまでの一連のプロセスを詳細に可視化します。認知段階では、顧客がどのようなきっかけで課題を認識し、最初にどのような行動を取るかを分析します。

課題認識のきっかけは、業績悪化、競合他社の動向、法規制の変更、新しい技術の登場など様々です。それぞれのきっかけに応じて、顧客の心理状態や緊急度が異なるため、適切なアプローチ方法も変わります。

初期の情報収集では、検索エンジンでの調査、業界メディアの閲覧、同業他社への相談、展示会への参加など、顧客の行動パターンを詳細にマッピングします。この段階では、顧客は自社の存在すら知らない可能性が高いため、発見されやすい場所に価値ある情報を配置することが重要です。

検討段階のマッピング

- 比較検討:どのような基準で選択肢を絞り込むか

- 関係者調整:誰がどのような役割で意思決定に関わるか

- 不安・懸念:導入に際して感じる不安や懸念事項

検討段階では、顧客が複数の選択肢を比較検討し、社内調整を進めるプロセスを詳細に分析します。比較検討の基準は、機能・性能、価格、サポート体制、導入実績、企業の信頼性など多岐にわたります。各基準における自社の強み・弱みを把握し、強みを強調し、弱みを補完する戦略を立てます。

関係者調整では、担当者、管理者、決裁者、利用者など、意思決定に関わる全ての関係者の役割と影響力を分析します。各関係者が重視するポイントは異なるため、それぞれに適したメッセージと材料を用意する必要があります。

不安・懸念の分析では、導入後の効果、導入時の混乱、ベンダーの継続性、競合製品との比較など、顧客が感じる様々な不安を特定します。これらの不安を事前に把握し、適切なタイミングで解消することで、導入決定を促進できます。

導入決定段階のマッピング

- 最終判断:最終的な意思決定の決め手となる要因

- 契約プロセス:契約締結までの手続きと承認フロー

- 導入準備:契約後から実際の利用開始までの準備プロセス

導入決定段階では、最終的な意思決定の決め手となる要因を分析します。多くの場合、機能や価格だけでなく、営業担当者への信頼、導入後のサポート体制、他の導入企業の評価などが重要な判断材料となります。

契約プロセスでは、見積書提出から契約締結までの一連の手続きと、各段階での承認フロー、必要書類、決裁権者を詳細にマッピングします。このプロセスを理解することで、契約までの期間短縮と確実な受注につなげることができます。

導入準備段階では、契約締結後から実際の利用開始までのプロセスを分析します。この段階での顧客体験は、その後の満足度や継続利用、リファラルに大きく影響するため、丁寧なサポートが重要です。

ステップ4:自社の価値提案(バリュープロポジション)の明確化

「顧客に提供する独自の価値=バリュープロポジション」の明確化は、BtoBマーケティング計画の中核となる最も重要なステップです。どれだけ優れた商品・サービスを持っていても、その価値が顧客に正しく伝わらなければ、選ばれることはありません。効果的なバリュープロポジションにより、競合他社との差別化を図り、顧客の心に響くメッセージを発信できるようになります。

- 顧客が求める価値

- 自社が提供できる独自の価値

- 競合他社が提供できない差別化要因

- 価値実現の根拠

バリュープロポジションは、以下の3手順により作成と磨き上げを行います。

手順1:競合との差別化ポイントの特定

競合との差別化ポイント特定は、バリュープロポジション構築の核心的要素です。自社の優位点を単純列挙するのではなく、競合他社との相対的比較により顧客にとって意味のある差別化要因を発見します。

まず、直接・間接競合を含む詳細な競合マップを作成し、機能・性能、価格、サポート体制、導入実績を比較評価する「体系的な競合分析」を実施し、競合の価値提案とターゲット分析により自社の差別化方向性を見極めます。

続いて、技術的優位性を「処理速度業界最速」から「月末締め作業時間半減により残業削減」へ顧客価値に翻訳する「多角的差別化軸の探索」を行います。導入コンサルティング、24時間サポート、TCO優位性、成果連動型価格設定など多面的に探索します。

さらに、特許保護、専門ノウハウ、ネットワーク効果、顧客信頼関係など模倣困難な要素を重視し、その事業の「持続可能性」を評価。

同時に、顧客視点に立ち返ることで、企業側と顧客側の認識ギャップを分析し、営業説明しやすく顧客理解しやすい実用的な差別化ポイントを特定することも重要です。

- 体系的な競合分析の実施

- 多角的な差別化軸の探索

- 持続可能性と模倣困難性の評価

- 顧客視点での差別化の重要性評価

手順2:価値提案の言語化とメッセージング

価値提案の言語化とメッセージングは、技術的優位性を顧客が理解しやすい魅力的な言葉に翻訳し、競合差別化と購買意欲喚起を実現する重要なプロセスです。

まず、商品価値を表現する「顧客の言葉で表現された共感しやすいメッセージ」を開発します。例えば「クラウドベースのSaaSソリューション」を「いつでもどこでも使える業務システム」と表現し、「残業時間月20時間削減」など具体的ビジョンを示します。機能的メリットと感情的メリットを組み合わせることが重要です。

続いて、「階層別に最適化されたメッセージバリエーション」を作成します。経営層に「売上20%向上」の戦略的インパクト、管理層に「24時間サポート体制」の安心感、担当者に「操作時間50%短縮」の実用性をアピールし、組織全体での合意形成を促進します。

さらに、具体的数値と事例により説得力を向上させ、「月間処理時間40%削減、年間コスト1,200万円削減」や同業他社の成功事例を活用します。各チャネル(Webサイト、営業資料、広告)の特性に応じてメッセージを最適化しながら一貫性を保ちます。

- 顧客の言葉で表現された共感しやすいメッセージを開発する

- 階層別に最適化されたメッセージバリエーションを作成する

- 具体的な数値と事例を用いた説得力のある表現にする

- 一貫性を保ちながら各チャネルに適したメッセージに調整する

手順3:価値提案の検証と最適化

価値提案の検証と最適化は、机上で作成したメッセージの市場効果を確認し、継続的に改善する重要なプロセスです。このプロセスでは、段階的な検証を通じて価値提案の精度を高めていきます。

まず、市場での反応テストから開始します。A/Bテストで複数のメッセージバリエーションを検証し、Webサイトのコンバージョン率、展示会・ウェビナーでの反響を定量測定することで、最も効果的な表現を特定します。

次に、顧客フィードバックの収集を行います。市場テストの結果を踏まえ、既存顧客への価値提案の認知度・理解度・魅力度調査、見込み客からの商談プロセス意見、失注理由の詳細分析を実施し、顧客の生の声を収集します。

これらの情報をもとに、営業現場での検証を実施します。営業担当者様からの使いやすさ・効果フィードバック、商談での顧客反応パターン分析、受注率・商談期間・平均受注金額の変化測定により、実際のビジネス現場での実用性を評価します。

最後に、収集したすべてのデータを統合し、継続的改善サイクルを回します。四半期レビューで価値提案効果を体系的に評価し、市場環境・顧客ニーズ・技術進歩・競合動向の変化に応じてアップデートすることで、常に最適なメッセージを維持し、次の検証サイクルへとつなげていきます。

- 市場での反応テストにより実効性を確認する

- 顧客フィードバックを体系的に収集・分析する

- 営業現場での実用性と説得力を検証する

- 継続的な改善サイクルで価値提案を進化させる

ステップ5:マーケティングミックス(4P)の設計

マーケティングミックス(4P)の設計は、バリュープロポジションを具体的な施策に落とし込む重要なステップです。Product(製品・サービス)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(プロモーション)の4つの要素を最適に組み合わせることで、ターゲット顧客に対して一貫性のある価値提供を実現できます。

BtoBマーケティングでは、複数の意思決定者と長期的な関係構築を前提とした戦略設計が重要になります。

Product(製品・サービス)戦略

Product戦略では、単体の製品機能だけでなく、総合的なソリューションとしての価値を設計します。コア製品では顧客の課題解決に直結する機能・性能を最適化し、競合との明確な差別化を図ります。導入前のコンサルティング、実装支援、ユーザー教育、運用サポート、定期メンテナンスなど、製品を中心とした包括的なサービス提供により、顧客の成功を確実にします。また、企業規模や業界特有のニーズに応じたカスタマイズ対応と、将来的な事業拡大に対応できるスケーラビリティを確保することで、長期的なパートナーシップを構築できます。

- コア製品の機能・性能最適化

- 付加価値サービスによる差別化

- 導入支援とアフターサービスの充実

- カスタマイズ対応とスケーラビリティの確保

Price(価格)戦略

Price戦略では、初期導入コストだけでなく、運用コスト、保守コスト、教育コストを含めたTCOでの競争力を重視します。顧客が得られる価値に応じた価値ベース価格設定により、適正な利益率を確保しつつ顧客満足度を最大化します。スタータープランからエンタープライズプランまでの段階的価格体系により、幅広い顧客層にアプローチできます。具体的なROI試算や投資回収期間の明示により、顧客の投資判断を支援し、価格に対する納得感を醸成します。競合との価格比較では、機能・サービス・サポートを含めた総合的な価値での優位性を訴求します。

- TCO(総保有コスト)を考慮した価格設定

- 価値ベース価格戦略の採用

- 段階的価格体系とオプション設計

- ROI明示による投資対効果の可視化

Place(流通)戦略

Place戦略では、ターゲット顧客の購買行動と自社のリソースを考慮した最適なチャネルミックスを設計します。大手企業向けには直販による密な関係構築を、中小企業向けにはパートナーチャネルによる効率的なカバーを実現します。Webサイト、オンラインデモ、ウェビナーなどのデジタルチャネルを活用し、24時間アクセス可能な情報提供と初期接点の創出を図ります。地域特性や業界慣習に応じたチャネル選択により、各市場での受け入れやすさを高めます。複数チャネル間での情報連携とシームレスな顧客体験により、どの経路からアプローチしても一貫したサービスを提供します。

- 直販とパートナーチャネルの最適組み合わせ

- デジタルチャネルの活用と顧客体験向上

- 地域・業界特性に応じたチャネル選択

- チャネル間の連携とシームレスな顧客体験

Promotion(プロモーション)戦略

Promotion戦略では、認知から購買、そして継続利用まで、顧客の購買プロセスに応じた段階的なコミュニケーションを設計します。ホワイトペーパー、事例紹介、技術解説記事などのコンテンツマーケティングにより、専門性と信頼性を訴求し、長期的な関係構築を図ります。業界展示会、自社セミナー、ウェビナーでの直接的な対話により、顧客との深い関係を構築し、具体的なニーズを把握します。SEO、リスティング広告、SNS、メールマーケティングなどのデジタル施策と、営業活動、イベント参加などのリアル施策を統合し、一貫したメッセージで多面的にアプローチします。各プロモーション施策の効果を測定し、継続的に最適化を図ります。

- 段階的なコミュニケーション戦略の設計

- コンテンツマーケティングによる信頼構築

- イベント・セミナーでの直接的な関係構築

- デジタルマーケティングとリアル施策の統合

ステップ6:具体的施策の立案

具体的施策の立案は、これまでに設計した戦略を実行可能な施策に落とし込む重要なステップです。カスタマージャーニーの各段階に応じた効果的な施策を設計し、複数の施策を統合することで相乗効果を創出します。限られたリソースで最大の成果を得るため、施策の優先順位付けと効果的な配分が不可欠です。

フェーズ別施策でカスタマージャーニーに沿った施策を構築する

フェーズ別施策では、顧客の購買プロセスに応じて最適な施策を配置します。

認知段階では、SEO対策により検索エンジンでの露出を強化し、業界メディアへの寄稿やプレスリリースで専門性をアピールします。

興味・関心段階では、課題解決に役立つホワイトペーパーの提供、ウェビナーでの専門知識共有、成功事例の紹介により、自社への関心を高めます。

検討段階では、製品デモや無料トライアル、詳細な技術資料、導入支援体制の説明により、具体的な導入イメージを提供します。

購買段階では、個別のニーズに応じた提案書作成、契約手続きのサポート、導入後の成功を保証する計画策定により、確実な受注につなげます。

- 認知段階:SEO対策、コンテンツマーケティング、PR活動など

- 興味・関心段階:ホワイトペーパー、ウェビナー、事例紹介など

- 検討段階:デモ提供、詳細資料、導入支援説明など

- 購買段階:個別提案、契約サポート、導入計画策定など

統合的なキャンペーン設計で相乗効果を創出する

統合的なキャンペーン設計では、個別施策を単独で実施するのではなく、複数の施策を戦略的に組み合わせて相乗効果を創出します。例えば、「業務効率化」をテーマとしたキャンペーンでは、SEO記事でトラフィックを集め、ホワイトペーパーでリードを獲得し、ウェビナーで関係を深めて、個別デモで商談化するという一連の流れを設計します。

全ての接点で一貫したメッセージとビジュアルアイデンティティを使用し、ブランド認知と信頼性を向上させます。Webサイト、SNS、メールなどのオンライン施策と、展示会、セミナー、営業活動などのオフライン施策を効果的に組み合わせ、顧客との多面的な接点を創出します。各施策のタイミングとシーケンスを最適化し、最大の効果を得られるよう調整します。

- 複数施策の連動による相乗効果の創出

- 一貫したメッセージとブランド体験の提供

- オンライン・オフライン施策の効果的な組み合わせ

- タイミングとシーケンスの最適化

施策の優先順位付けでリソースを最適配分する

施策の優先順位付けでは、期待される効果、必要な投資、実行の難易度を総合的に評価します。過去の実績データがある施策については具体的なROI計算を行い、新規施策については類似事例や市場データに基づいた効果予測を実施します。リード獲得やブランド認知向上などの短期成果と、市場シェア拡大や顧客ロイヤリティ向上などの中長期成果のバランスを考慮し、持続的な成長を支える施策ポートフォリオを構築します。

そのうえで、自社のリソースとスキルレベルで実行可能な施策を選択し、リスクの高い施策については小規模なテストから開始してスケールアップを図ります。

- 投資対効果(ROI)による施策評価と選択

- 短期成果と中長期成果のバランス調整

- 実行可能性とリスクレベルの考慮

- 段階的な実装とスケールアップ戦略

効果測定とPDCAサイクルで継続的改善を実現する

効果測定とPDCAサイクルでは、各施策の成果を定量的に測定し、継続的な改善を実現します。Webサイトアクセス数、リード獲得数、商談化率、受注率など、段階別のKPIを設定し、リアルタイムでのモニタリング体制を構築します。Google Analytics、MAツール、CRMシステムなどを活用し、データドリブンな意思決定を行います。施策間の相互影響を分析し、単体での効果だけでなく、全体としての最適化を図ります。月次・四半期での定期レビューにより、効果的な施策は拡大し、効果の低い施策は改善または中止を決定します。成功事例と失敗事例の両方を組織的に蓄積し、ナレッジベースとして次の施策立案に活用します。データ分析スキルの向上と改善文化の醸成により、継続的な成果向上を実現します。

- KPIに基づく定量的な効果測定システム

- リアルタイムでのモニタリングと迅速な改善

- 施策間の相互影響と全体最適化

- 学習と改善の組織的な蓄積

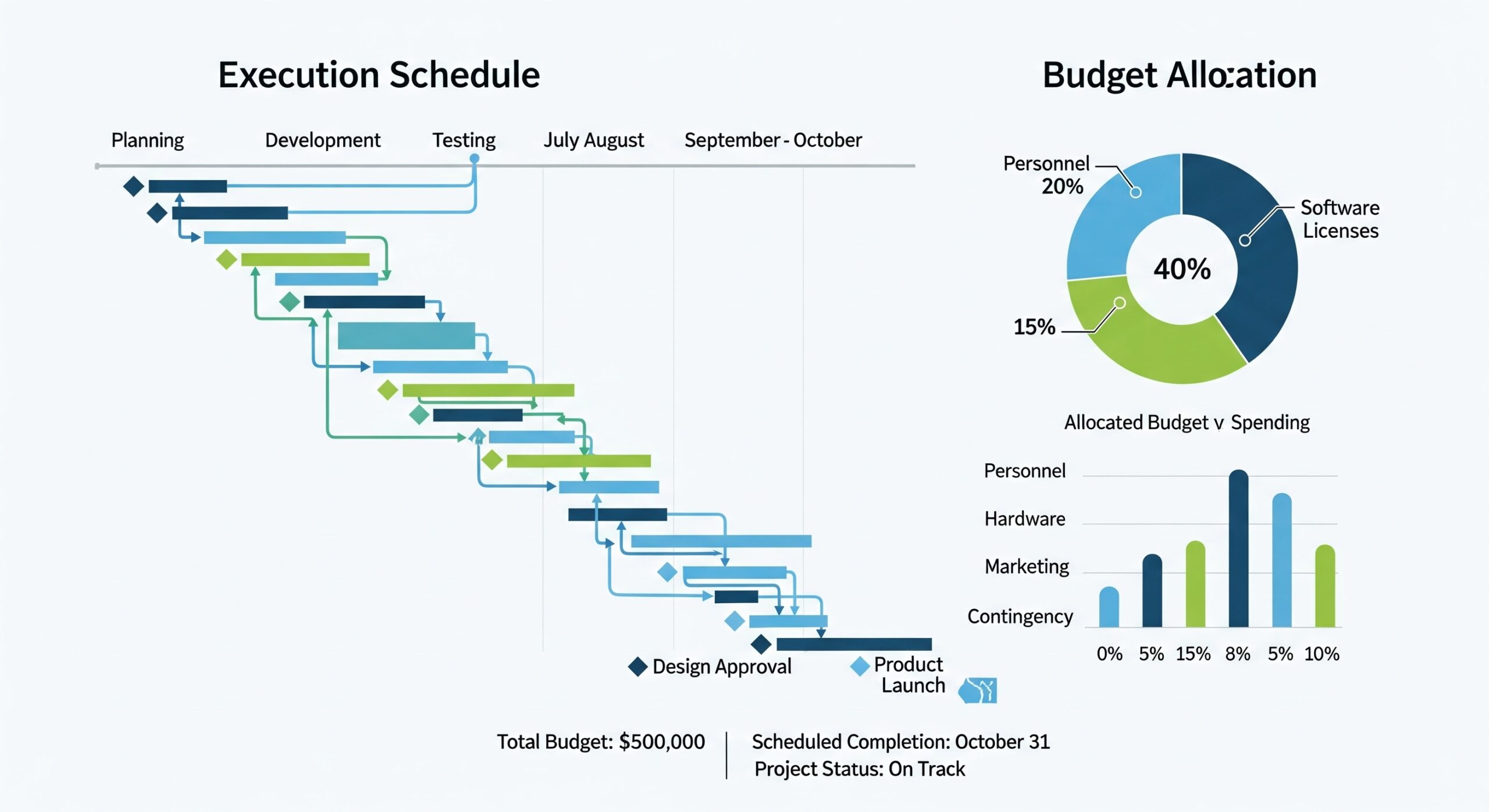

ステップ7:実行スケジュールと予算配分

実行スケジュールと予算配分は、戦略と施策を確実に実行に移すための重要なステップです。年間を通じた戦略的なタイムライン設計と、限られた予算の最適配分により、計画的で効率的なマーケティング活動を実現します。明確なマイルストーンと進捗管理により、目標達成への道筋を確実にします。

年間スケジュールで戦略的なタイムラインを構築する

年間スケジュールでは、顧客の予算執行サイクルや決算時期、業界の繁忙期を考慮した戦略的なタイミング設計を行います。Q1では基盤整備と認知向上、Q2では新規リード獲得強化、Q3では商談化促進、Q4では年末商戦対応といった四半期ごとの重点テーマを設定し、メリハリのある活動を展開します。業界の主要展示会、決算期前の予算執行ピーク、長期休暇期間などを考慮し、最適なタイミングでキャンペーンを実施します。営業部門の活動計画、製品開発のロードマップ、他のマーケティング活動との整合性を図り、組織全体として効率的なリソース活用を実現します。

- 事業サイクルに合わせた戦略的タイミング設計

- 四半期ごとの重点施策とテーマ設定

- 季節性や業界イベントを考慮したスケジューリング

- 他部門との連携とリソース調整

四半期・月次計画で具体的な実行計画を策定する

四半期・月次計画では、年間スケジュールを具体的な実行レベルまで詳細化します。コンテンツ制作スケジュール、ウェビナー開催日程、展示会参加計画、広告配信期間など、各施策の開始・終了時期を明確に設定します。担当者の役割分担と責任範囲を明確化し、誰が何をいつまでに実行するかを具体的に定義します。施策間の依存関係を分析し、クリティカルパスを特定することで、遅延リスクを最小化します。市場環境の変化や緊急対応が必要な場合に備え、月次レビューでの計画調整メカニズムを設けて柔軟性を確保します。

- 具体的な施策実行スケジュールの策定

- 担当者と責任範囲の明確化

- 依存関係とクリティカルパスの管理

- 柔軟性を保った調整メカニズム

予算配分の最適化で投資効果を最大化する

予算配分では、各施策の期待ROIと戦略的重要度を総合的に評価して合理的な配分を行います。デジタルマーケティング40%、イベント・セミナー30%、コンテンツ制作20%、その他10%といった大枠を設定し、具体的な施策レベルまで詳細に配分します。人件費、ツール利用料などの固定費と、広告費、制作費などの変動費のバランスを適切に調整し、安定的な活動基盤を確保します。予期しない機会や課題に対応するため、総予算の10-15%を予備費として確保し、四半期レビューでの効果測定結果に基づいて効果的な施策への追加投資や、効果の低い施策からの予算移転を実施します。

- 施策別ROI予測に基づく合理的配分

- 固定費と変動費のバランス調整

- 予備費確保とリスク管理

- 効果測定による動的な予算再配分

進捗管理とマイルストーン設定で確実な実行を担保する

進捗管理では、設定したKPIの達成状況を週次・月次で定期的にモニタリングし、目標に対する進捗を可視化します。四半期ごとの売上貢献、月次のリード獲得目標、主要キャンペーンの成果など、重要なマイルストーンを設定し、達成状況に応じた次の行動を事前に定義します。目標達成が困難と予測される場合の早期警戒システムを構築し、迅速な是正措置を実施できる体制を整えます。経営陣、営業部門、他の関連部門への定期的な成果報告により、組織全体でのマーケティング活動への理解と支援を獲得し、必要に応じて追加リソースの確保や戦略調整を行います。データに基づいた透明性の高い報告により、マーケティング投資の価値を明確に示します。

- KPI達成状況の定期的なモニタリング

- 重要なマイルストーンと判断ポイント

- 早期警戒システムと是正措置

- 成果報告と組織内コミュニケーション

BtoBマーケティング計画に使うテンプレート集

1. BtoBマーケティング計画書テンプレート

■ エグゼクティブサマリー

- 計画の概要(1-2ページ)

- 主要な目標と期待成果

- 必要な投資と予想ROI

■ 現状分析

- 3C分析結果

- SWOT分析結果

- 現在のマーケティング活動の評価

■ 目標設定

- KGI(重要目標達成指標)

- KPI(重要業績評価指標)

- 測定方法と頻度

■ ターゲット設定

- セグメンテーション結果

- ペルソナ詳細

- カスタマージャーニーマップ

■ 戦略・施策

- バリュープロポジション

- マーケティングミックス(4P)

- 具体的施策一覧

■ 実行計画

- 年間スケジュール

- 月次詳細計画

- 責任者と担当者

■ 予算計画

- 施策別予算配分

- 月次予算計画

- ROI予測

■ 効果測定

- 測定指標一覧

- レポーティング体制

- 改善プロセス2. カスタマージャーニーマップテンプレート

| 段階 | 顧客の状態 | 課題・ニーズ | 感情 | タッチポイント | 提供価値 | 施策 | KPI |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 認知 | 課題を感じ始める | 現状把握 | 不安 | 検索、SNS | 課題の整理 | SEO、コンテンツ | 訪問数 |

| 興味 | 解決策を探している | 情報収集 | 期待 | Webサイト | 解決策の提示 | ホワイトペーパー | DL数 |

| 検討 | 比較検討中 | 詳細情報 | 慎重 | 営業、デモ | 具体的効果 | 事例紹介 | 商談数 |

| 購買 | 導入を決定 | 安心感 | 決断 | 契約手続き | 導入支援 | 提案書 | 受注数 |

3. 施策管理シートテンプレート

| 施策名 | 目的 | ターゲット | 実施期間 | 予算 | 担当者 | KPI | 現在の進捗 | 課題 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| SEO対策 | 認知向上 | 潜在顧客 | 通年 | 100万円 | A氏 | 検索順位 | 順調 | コンテンツ不足 |

| ウェビナー | リード獲得 | 興味層 | 月1回 | 50万円 | B氏 | 参加者数 | 目標達成 | 質問対応 |

戦略フレームワーク活用による成功事例と注意点

事例1:3C分析による戦略的ポジショニングの成功

| 企業概要 | 外資系ソフトウェア会社 |

| 活用フレームワーク | 3C分析 |

| 出典 | 阿佐見 綾香(著)『電通現役戦略プランナーのヒットをつくる「調べ方」の教科書』(PHP研究所) |

この外資系ソフトウェア会社は、優れた技術力を持ちながらも日本市場でなかなか成果を上げることができずにいました。海外では高い評価を受けている製品でしたが、日本での売上は期待を大きく下回る状況が続いていました。

そこで同社は、3C分析を活用して日本市場における戦略的ポジショニングを見直すことにしました。

体系的な3C分析の実施

Company(自社分析)から始めた分析では、技術力の高さと豊富な海外実績が強みである一方、日本市場での認知度の低さと国内事例の不足が弱みであることが明確になりました。

Customer(市場・顧客分析)では、日本企業特有の「実績重視」「導入事例を重要視」する文化が浮き彫りになりました。また、意思決定プロセスが海外と比較して長期化する傾向があり、より丁寧な信頼関係構築が必要であることも判明しました。

Competitor(競合分析)では、国内競合が事例数で優位性を持っている一方、技術的差別化が不十分で価格競争に陥っている状況が見えてきました。

この分析結果から、同社は「技術力」ではなく「事例の豊富さ」が日本市場での競争優位要素になると判断しました。

「事例マーケティング」特化戦略の実行

3C分析の結果を受けて、同社は「事例マーケティング」に特化した戦略を策定しました。まず、既存顧客200社超に対して詳細なインタビューを実施し、導入効果や活用方法について徹底的にヒアリングを行いました。

これらのインタビュー結果を基に、業界別・規模別の導入事例を大量制作しました。単なる成功事例の羅列ではなく、導入前の課題、選定理由、導入プロセス、具体的な効果まで詳細に記載した質の高いコンテンツを作成しました。

作成した事例は、Webサイト、営業ツール、展示会など、あらゆるタッチポイントで前面に押し出しました。営業担当者は技術的な優位性よりも、類似企業での成功事例を中心に提案を行うよう、営業プロセスも大幅に変更しました。

日本市場での大きな成功

この戦略転換により、同社は年商20億円の大ヒット商品に成長させることに成功しました。事例が200本に達した時点で、市場シェアは3年で業界3位まで上昇し、日本顧客の「実績を見せろ」というニーズに的確にアプローチできました。

特に印象的だったのは、技術的な優位性を訴求していた時期と比較して、営業担当者の提案活動が格段にスムーズになったことです。顧客から「うちと似た会社の事例はありますか?」という質問に対して、豊富な事例の中から最適なものを提示できるようになり、信頼獲得のスピードが大幅に向上しました。

事例2:SWOT分析とPEST分析の組み合わせ活用

| 企業概要 | パナソニック コネクト株式会社 |

| 活用フレームワーク | SWOT×PEST分析 |

| 出典 | 三谷 宏治(著)『経営戦略全史』(ディスカヴァー・トゥエンティワン) 中野 崇(著)『プロが教えるマーケティングリサーチとデータ分析の基本』(すばる舎) |

パナソニック コネクトは、創業100年を超える大企業において、BtoBマーケティングの根本的な見直しが必要な状況に直面していました。長年蓄積された優れた技術力と実績を持ちながらも、デジタル時代の顧客ニーズに対応した新しいマーケティングアプローチが求められていました。

複合的な課題への対応

従来の製品中心のアプローチから、真の意味での「顧客起点」のマーケティングへと転換する必要がありました。また、デジタルマーケティングの体制整備と、長年のBtoB経験を活かした新しいマーケティング手法の確立が急務となっていました。

PEST分析による外部環境の徹底把握

まず、PEST分析により外部環境の変化を体系的に把握しました。

Politics(政治)の観点では、働き方改革関連法令の施行により、企業の働き方や業務効率化に対するニーズが大幅に高まっていることを確認しました。

Economy(経済)の観点では、DX(デジタルトランスフォーメーション)投資が活発化しており、企業のIT投資に対する意識が大きく変化していることを把握しました。

Society(社会)の観点では、リモートワークの定着により、従来の対面営業やイベント中心のマーケティングから、デジタルチャネルを活用したアプローチへの転換が必要であることが明確になりました。

Technology(技術)の観点では、AI・IoT技術の急速な進歩により、顧客の期待値が高まっており、より高度で統合的なソリューション提供が求められていることを確認しました。

SWOT分析による内部・外部要因の整理

PEST分析の結果を踏まえて、SWOT分析により内部・外部要因を整理しました。

Strengths(強み)としては、長年のB2B経験で培った顧客との信頼関係と、確実な技術力を特定しました。

Weaknesses(弱み)としては、デジタルマーケティング体制の不備と、新しい顧客接点の創出における課題を認識しました。

Opportunities(機会)としては、DX需要の拡大と働き方改革による新市場の創出を捉えました。

Threats(脅威)としては、デジタルネイティブな新興企業の参入と、従来の競争優位性の相対的な低下を確認しました。

「顧客起点」による組織変革の実現

これらの分析結果を基に、「顧客起点」による組織変革を実施しました。CMO主導でマーケティング機能を強化し、従来の製品発信型から顧客ニーズ起点の情報発信へと転換しました。

データドリブンアプローチを全社に導入し、勘や経験に頼った意思決定から、データに基づく客観的な判断プロセスへと変革しました。

特に革新的だったのは、N1分析(顧客一人ひとりの深い理解)の実践でした。大企業でありながら、個別顧客のニーズや課題を詳細に把握し、カスタマイズされたアプローチを実現しました。

持続的な成長基盤の確立

この取り組みにより、マーケティング・営業部門の連携が大幅に強化され、データに基づく意思決定プロセスが確立されました。結果として、顧客満足度向上と売上成長の同時実現を達成しました。

最も重要な学びは、複数フレームワークの組み合わせにより多角的な戦略立案が可能になったことです。単一のフレームワークでは見落としがちな要素も、複数の視点から分析することで包括的な戦略構築ができました。

戦略フレームワーク活用における注意点

戦略フレームワークはあくまで「状況を整理するツール」にすぎず、それだけで分析ができるツールではありません。戦略フレームワークを用いて整理したからといって、それがそのまま戦略になるわけではありません。

重要なのは、事例から成功要因の本質を理解し、自社の文脈に合わせてフレームワークを応用することです。

以下は、他社の事例を自社の文脈に当てはめて考える際のヒントとなる手法です。

生存者バイアスの回避

- 失敗事例も含めた検証:同じ手法で失敗した企業の事例も調査

- 文脈の詳細比較:業界特性、企業規模、市場環境の違いを考慮

- 第三の成功要因:表面的な手法以外の隠れた要因を探る

自社適合性の確認

5W1H(Who、What、When、Where、Why、How)による情報検証を実施する。

- Who:どのような企業・担当者が実施したか

- What:具体的に何を行ったか

- When:いつの時期の事例か(市場環境の変化を考慮)

- Where:どの市場・地域での事例か

- Why:なぜその手法を選択したか

- How:どのようなプロセスで実行したか

計画実行時の注意点とベストプラクティス

BtoBマーケティング計画の実行段階では、多くの企業が共通の課題に直面します。事前に失敗パターンを理解し、成功のポイントを押さえることで、効果的な計画実行を実現できます。継続的な改善と組織文化の醸成により、持続的な成果向上を図ることが重要です。

よくある失敗パターンと対策

計画倒れの主な原因は、現実的でない目標設定と実行体制の不備です。過去の実績を無視した過度に高い目標や、実行に必要なリソース(人員、予算、スキル)の不足により、計画が机上の空論となってしまいます。対策として、段階的な目標設定、必要リソースの事前確保、明確な責任分担が重要です。

部門間連携不足では、営業とマーケティングの目標不一致、情報共有の仕組み不備、評価制度の不整合により、組織としての効果が発揮されません。共通KPIの設定、定期的な合同会議、連携を促進する評価制度の導入により解決できます。効果測定不足では、測定指標の曖昧さ、測定体制の不備、改善プロセスの欠如により、PDCAサイクルが機能しません。明確で測定可能なKPI設定、自動化された測定システム、定期的なレビューと改善が必要です。

成功のための重要ポイント

成功のための最も重要なポイントは、顧客理解の徹底です。定期的な顧客インタビュー、データに基づく行動分析、ペルソナの継続的更新により、変化する顧客ニーズに対応します。顧客の声を組織全体で共有し、商品開発から営業活動まで一貫した顧客価値の提供を実現します。データドリブン文化の醸成では、感覚や経験ではなく、客観的なデータに基づく意思決定を組織の標準とします。

適切な測定ツールの導入、データ分析スキルの向上、データに基づく議論文化の定着により、継続的な改善を実現します。チーム連携では、マーケティング、営業、カスタマーサクセス、商品開発など関連部門との密な協力体制を構築し、顧客体験の一貫性と最適化を図ります。経営層のコミットメントにより、中長期的な視点での戦略実行と必要な投資を継続できます。

継続的改善のベストプラクティス

継続的改善では、月次レビューによる迅速な軌道修正が重要です。KPI達成状況、施策の進捗、市場環境の変化を定期的に評価し、必要に応じて戦術レベルでの調整を実施します。四半期レビューでは戦略レベルでの見直しを行い、年次レビューでは抜本的な戦略変更を検討します。

A/Bテストによる施策最適化では、メールマーケティング、ランディングページ、広告クリエイティブなど、様々な要素で仮説検証を継続的に実施します。統計的に有意な結果に基づいて改善を積み重ね、全体的な効果向上を図ります。また、外部ベンチマークとの比較により、業界平均、競合他社、ベストプラクティス企業との比較により、自社の相対的位置と改善余地を把握します。

組織体制と文化づくり

組織体制では、デジタルマーケティング、データ分析、コンテンツ制作、営業連携など、必要なスキルを持った人材の確保と育成が不可欠です。社内研修、外部セミナー参加、専門資格取得支援により、チーム全体のスキルレベルを継続的に向上させます。マーケティング投資への理解促進では、経営陣や他部門に対して、マーケティング活動の成果と投資対効果を定期的に報告し、理解と支援を獲得します。

特に、短期的な成果だけでなく、ブランド構築や顧客関係強化などの中長期的価値も含めて説明することが重要です。実験・学習文化の醸成では、新しい施策への挑戦、失敗を恐れない環境、継続的な学習と改善を組織の価値観として定着させます。長期的な関係構築を重視する組織風土により、短期的な売上追求ではなく、顧客の成功と自社の持続的成長を両立させる経営姿勢を確立します。

直近の注目すべきBtoBマーケティングトレンド

2025年のBtoBマーケティングは、技術革新と社会情勢の変化により大きく進化します。AI技術の実用化、プライバシー保護の強化、コンテンツ形式の多様化、企業の社会的責任への注目など、新たなトレンドに対応した戦略が求められます。

AIと機械学習の活用拡大

AI技術の急速な発展により、BtoBマーケティングでは予測分析の精度が大幅に向上します。

顧客の購買行動、商談成約確率、離脱リスクなどを高精度で予測し、最適なタイミングでのアプローチが可能になります。機械学習アルゴリズムによるパーソナライゼーションでは、個々の顧客に最適化されたコンテンツ、メッセージ、チャネルを自動選択し、従来比で大幅な効果向上を実現します。加えて、生成AIによるコンテンツ作成支援が、ブログ記事、メールテンプレート、SNS投稿などの量産を可能とし、A/Bテストも自動化されます。

リアルタイムでの意思決定システムにより、Webサイト訪問者の行動に応じた動的なコンテンツ表示、最適な広告配信、営業フォローアップの自動化が実現します。

- 予測分析による顧客行動の高精度予測

- パーソナライゼーションの自動化と最適化

- コンテンツ生成とA/Bテストの効率化

- リアルタイム意思決定システムの実現

プライバシー規制強化への対応

2025年にはプライバシー規制がさらに強化され、サードパーティCookieに依存しないマーケティング手法が主流となります。

ファーストパーティデータの重要性が高まり、自社Webサイト、アプリ、CRMシステムからの直接データ収集が競争優位の源泉となります。価値あるコンテンツとの交換でデータ提供を促し、顧客との信頼関係を基盤とした持続可能なマーケティングを実現します。

コンテキストマーケティングでは、個人を特定しない行動パターン分析により、プライバシーを保護しながら効果的なターゲティングを行います。プライバシー保護技術(差分プライバシー、連合学習等)の活用により、規制遵守と効果的なマーケティングが求められるでしょう。透明性の高いデータ利用方針と、顧客のデータ主権を尊重する姿勢が、ブランド信頼性の重要な要素となります。

- ファーストパーティデータの収集と活用強化

- コンテキストマーケティングの重要性向上

- 顧客との直接的関係構築による価値交換

- プライバシー配慮型マーケティング技術の導入

動画コンテンツとインタラクティブ体験

動画コンテンツは主要なマーケティング手段であり、特に短尺動画での複雑な技術や概念の説明が重要になります。

製品デモ、導入事例紹介、技術解説を60秒以内の動画で表現し、ソーシャルメディアでの拡散効果を最大化します。ライブ配信によるウェビナーやQ&Aセッションでは、リアルタイムでの双方向コミュニケーションにより、より深い関係構築を実現します。

また、VR/AR技術の普及により、製造業では工場見学、IT企業ではシステムのバーチャル体験、コンサルティング会社では戦略シミュレーションなど、従来不可能だった体験型マーケティングが可能になります。インタラクティブコンテンツ(診断ツール、計算機、カスタマイザー等)により、受動的な情報消費から能動的な体験への転換を図る施策が注目されています。

- 短尺動画による複雑概念の分かりやすい説明

- ライブ配信とリアルタイム双方向コミュニケーション

- VR/AR技術を活用した製品体験の革新

- インタラクティブコンテンツによるエンゲージメント向上

ESG・持続可能性への関心拡大

2025年にはESG(環境・社会・ガバナンス)投資の拡大により、BtoB企業の購買判断においても持続可能性が評価基準ととなるケースが出てきました。CO2削減、省エネルギー、廃棄物削減に貢献するソリューションの需要が急増し、環境価値を明確に示すマーケティングメッセージが競争優位となります。

サプライチェーン全体での社会的責任が重視され、取引先企業の労働環境、人権配慮、地域貢献なども購買判断に影響します。パーパスドリブンマーケティングでは、企業の存在意義と社会課題解決への貢献を前面に出し、共感に基づく長期的な関係構築を図ります。

ステークホルダー資本主義の浸透により、顧客、従業員、地域社会、環境などあらゆるステークホルダーへの価値創造を統合したマーケティング戦略が求められ、単なる利益追求を超えた社会価値の実現が企業評価の基準となるでしょう。

- 環境配慮型ソリューションの需要急増

- サプライチェーン全体での社会的責任重視

- パーパスドリブンマーケティングの主流化

- ステークホルダー資本主義に基づく価値創造

まとめ

BtoBマーケティング計画の立案は、企業の持続的成長を実現するための重要な取り組みです。本記事でご紹介した7つのステップにより、効果的な計画を策定できます。

成功の重要ポイントは以下の通りです:

基盤構築では、3C分析とSWOT分析による客観的な現状把握、組織成熟度に応じたKPI設定、詳細なペルソナとカスタマージャーニーの構築、競合との明確な差別化要因の言語化が不可欠です。

実行成功の鍵は、各段階に応じた統合的施策設計、営業部門との密な連携による共通KPI設定、データドリブンな継続的改善、顧客価値創造に焦点を当てた長期的取り組みにあります。

また、最近の傾向として、AI活用による予測分析とパーソナライゼーション、ファーストパーティデータの戦略的活用、動画コンテンツでの視覚的表現、ESGを軸とした価値提案が重要になります。

実践では、現状の棚卸しから開始し、小規模テストで段階的拡大、社内合意形成とリソース確保、外部パートナー連携も視野に入れた体制構築を行います。最も重要なのは、完璧な計画作成ではなく、実行しながらの継続的改善です。営業連携強化、データドリブン意思決定、顧客価値創造により、BtoBマーケティングの成果を最大化しましょう。